민구홍과 이야기하는

소개가 문제적인 까닭은?

들어가며

우리는 누구나 자신을 소개하며 살아갑니다. 친구를 사귈 때뿐 아니라 면접관들 앞에서 자신을 소개해야만 했죠. 그런데 왜 이 흔하고 뻔한 소개는 늘 어려울까요? 내 앞에 놓인 백지를 어떻게 채워야 할지 막막하지만, 무수한 소개가 소용돌이치는 이 세계에서 생존하기 위해서는 어쩔 수 없이 자신을 소개해야만 합니다.

그렇다면 대관절 ‘소개’란 뭘까요? 『안팎』 1호에서는 ‘소개’가 문제적이라 이야기해온 AG 랩 디렉터 민구홍과 함께 ‘소개’의 안팎을 나눕니다.

민구홍

민구홍은 중앙대학교에서 문학과 언어학을, 미국 시적 연산 학교(School for Poetic Computation, SFPC)에서 컴퓨터 프로그래밍(하지만 ‘좁은 의미의 문학과 언어학’ 또는 ‘시적 연산’으로 부르기를 좋아한다.)을 공부했다. 안그라픽스와 워크룸에서 각각 5년 동안 편집자, 디자이너, 프로그래머 등으로 일한 한편, 1인 회사 민구홍 매뉴팩처링(Min Guhong Manufacturing)을 운영하며 미술 및 디자인계 안팎에서 활동한다. 핸드메이드 웹을 실천하는 방식으로서 ‘현대인을 위한 교양 강좌’를 표방하는 「새로운 질서」를 통해 스튜디오 파이, 취미가, 파주타이포그라피배곳, 홍익대학교 등과 어깨동무하며 ‘실용적이고 개념적인 글쓰기’의 관점으로 코딩을 이야기하고 가르친다. 지은 책으로 『국립현대미술관 출판 지침』(공저, 국립현대미술관, 2018), 『새로운 질서』(미디어버스, 2019)가, 옮긴 책으로 『이제껏 배운 그래픽 디자인 규칙은 다 잊어라. 이 책에 실린 것까지.』(작업실유령, 2017), 『세상은 무슨 색일까요?』(브와포레, 2023)가 있다. 앞선 실천을 바탕으로 2022년 2월 22일부터 안그라픽스 랩(약칭 및 통칭 ‘AG 랩’) 디렉터로 일하며 ‘하이퍼링크’를 만든다.

하이퍼링크

반갑습니다. 대화를 시작하기에 앞서 저희 대화에 어울릴 배경 음악으로는 뭐가 좋을까요?

아주 좋은 질문입니다. 날씨가 날씨인 만큼 아무래도 야마시타 다츠로(山下達郎, Tatsuro Yamashita)의 「메리 고 라운드」(Merry-Go-Round) 콘서트 버전 어떨까요? 그가 직접 작사한 가사는 조금 알쏭달쏭하지만, 그저 경쾌한 베이스에 눈과 몸을 맡겨보시면 좋겠습니다.

『안팎』 1호의 첫 번째 공식 질문입니다. 자신을 소개하는 세 가지 단어를 꼽는다면?

민구홍, 구홍, 민. 중요도 순으로요.

‘민구홍’이라는 이름에는 어딘가 범상치 않아 보이는 구석이 있어요. 이름을 소개하는 특별한 방법이 있나요?

어머니의 작품인 ‘민구홍’은 한국인의 이름으로서 사실 흔치 않은 결과물입니다. 이름을 이루는 세 글자 모두 성(姓)으로 사용되기도 하고요. 제 이름을 소개하는 데 특별한 방법은 없지만, 이름을 부르고 표기하는 방식이 다른 외국인에게는 이렇게 말하곤 합니다.

“I’m Guhong Min also known as Min Guhong. But you can call me just ‘Min’, or ‘Michael’ something.”

구홍 님과 함께 사는 고양이 조조에게 자신을 소개한다면?

조조는 아내와 동네를 산책하다 우연히 발견했습니다. 정처 없이 거리를 떠돌던 새끼 ‘코숏’이었죠. 아내의 성을 두 번 반복해 이름을 지어주고, 함께 지낸 지 벌써 8년 가까이 됐어요. 많은 고양이가 그렇듯 조조 또한 거의 모든 일에 심드렁한 만큼 ‘인간적인’ 방식을 택하기보다 이 웹사이트를 보여주고 싶어요. 조금 더 조조에게 맞는 방식이 아닐까 싶어요.

한편, 아내는 조조를 주제로 인스타그램에 ‘조조는 가끔’이라는 제목의 옴니버스 만화를 가끔 그리고 있어요. 이참에 함께 소개하고 싶습니다.

부모님께는 자신을 어떻게 소개하나요?

소개는 결국 어떤 대상을 주위에 알려 다른 대상과 연결하는 일입니다. 부모님은 저와 충분히 연결된 만큼 부모님께는 저를 소개할 필요가 없지 않을까요? 소개할 필요가 없는 대상에게 소개하는 것만큼 겸연쩍은 일이 없죠.

구홍 님에게 ‘소개’란 무엇인가요? 소개를 어떻게, 왜 시작하게 됐나요?

이 질문은 조금 이상한 것 같습니다. 소개는 굳이 까닭을 따질 필요 없이 반드시, 그리고 어차피 해야 하는 일이니까요. 앞서 언급했듯 소개는 어떤 대상을 알려 다른 대상과 연결하는 일입니다. 소개가 문제적인 까닭이죠. 소개에 비즈니스를 더하면 홍보와 마케팅에서 판매로, 소개에 예술을 더하면 창작에서 출판, 전시, 공연 등으로, 소개에 사랑을 더하면 구애에서 연애로 이어집니다. 이렇듯 소개는 크기가 크든 작든, 범위가 넓든 좁든, 모든 일에 자리합니다. 한편, 수많은 생산 활동의 기저(基底), 즉 맨 밑바닥에는 순전한 쾌락과 함께 자신의 생각을, 고민을, 솜씨를, 성과를, 나아가 생산 주체, 즉 자신을 소개하고픈 소중하고 아름다운 욕망이 자리합니다. 이 욕망 앞에서는 이우환 선생이나 버질 아블로(Virgil Abloh), 마포평생학습관에서 시화전을 연 동아리 회원들은 크게 다르지 않습니다. 이들뿐일까요? 편집자, 디자이너, 프로그래머, 큐레이터, 기자, 마케터, 심지어 매주 금요일 밤 재즈 바에서 연주에 심취한 뮤지션 등은 자신만의 방식으로 어떤 대상을, 나아가 자신을 소개하는 셈입니다. 이들의 욕망에 크고 작은 차이를 만드는 건 다름 아닌 야심(野心), 즉 얼마나 소개할지와 취향(趣向), 즉 어떻게 소개할지죠. 소개가 문제적인 또 다른 까닭입니다. 그렇게 어떤 대상과 연결됐다면, 또는 연결됐다고 믿는다면 새로운 이야기가 시작됩니다. 중요한 건 소개를 마친 뒤죠.

가장 기본적인 일이기도 한 소개는 많은 사람이 어려워하는 일이기도 합니다. 구홍 님은 타인에게 자신을 소개하는 데 거리낌이 없는 편인가요? 구홍 님의 자기소개는 얼마나 ‘진짜’인가요?

저를 소개할 때 단점을 감추거나 장점을 특별히 강조하기는 하지만 부러 저를 주인공으로 소설을 쓰지는 않습니다. 그런 재주도, 그럴 필요도 없고요.

‘민구홍’이라는 사람의 소개와 ‘민구홍 매뉴팩처링’이라는 회사의 소개는 어떻게 다른가요?

대상이 다르니 방식 또한 다를 수밖에 없죠. 직접 설명하기보다 저와 민구홍 매뉴팩처링의 웹사이트를 각각 살펴보시면 어떨까요? 일단 민구홍 매뉴팩처링에서는 「회사 소개」를 통해 회사에서 하지 않는 일을 소개합니다.

특히 민구홍 매뉴팩처링에 관해서는 가장 친한 미국인 친구인 로럴 슐스트(Laurel Schwulst)와 2019년 이런 대화를 나눈 적이 있습니다.

“회사 이름은 ‘민구홍’과 ‘매뉴팩처링’으로 구성된다. 전자는 다름 아닌 내 이름이다. 후자인 ‘매뉴팩처링’은 일반적으로 ‘원재료를 인력이나 기계력 등으로 가공해 제품을 대량생산하는 산업’을 뜻하지만, 야구에서는 ‘도루나 진루타, 희생타 등 안타가 아닌 방법으로 득점하는 기술’을 가리키기도 한다. 나는 대부분의 일에서 이름을 짓는 일이 가장 중요하다고 믿는 편이다. ‘매뉴팩처링’이라는 단어가 품은 기능주의와 기회주의를 실천하려는 의지를 회사 이름에 드러내고 싶었다. (…) 이야기하는 동안 눈치챘을지 모르겠지만 나는 부끄러움이 많은 사람이다. 나에 대한 다른 사람들의 반응에 쉽게 기뻐하고 쉽게 상처받기도 한다. 이는 내게 짐이 되곤 한다. 그런데 회사 뒤에 있으면, 생활과 일을 분리해 이런 것에 어느 정도 무신경해질 수 있다. 공연 예술가 앤디 코프먼(Andy Kaufman)은 자신의 또 다른 자아를 투영할 요량으로 토니 클리프턴(Tony Clifton)을 창조해냈다. 위악적인 것과는 거리가 멀지만 민구홍 매뉴팩처링은 내게 앤디의 토니인 셈이다.”

편집자 또는 디자이너로서 선보인 첫 번째 소개를 소개해주세요.

2015년 영국의 타이포그래퍼 에릭 길(Eric Gill)의 『타이포그래피에 관한 에세이』(An Essay on Typography)를 편집하고 디자인한 적이 있습니다. 안그라픽스에서 일할 때로, 한 사람이 편집과 디자인을 모두 맡는 게 당시 흔한 일은 아니었죠. 처음 생각보다 시간이 꽤 걸렸지만, 제게는 콘텐츠를 내용과 형식, 두 가지 측면에서 살펴보고 다뤄볼 수 있는 소중한 기회였습니다. 이 책에 대한 그래픽 디자이너 김형재 선생님의 칭찬이 생각납니다. “올해 손에 쥔 책 가운데 가장 만듦새가 좋은 책.” 지금은 안타깝게도 절판된 상태지만, 타이포그래피의 역사에서 중요한 사료로 손꼽히는 만큼 기회가 있다면 내용과 디자인을 손봐 다시 출간하면, 즉 다시 소개하면 좋겠습니다. 영국의 작가 피오나 매카시(Fiona McCarthy)가 밝힌 근친상간과 관련한 에릭 길의 비행까지 추가해서요.

이력서나 자소서나 포트폴리오를 작성해본 경험이 있나요?

이제껏 소개가 문제적이라 주장해왔지만, 정작 이력서나 자소서나 포트폴리오를 작성해본 적은 딱히 없습니다. 대학교 3학년 때 안상수 선생님 연구실인 ‘날개집’에서 연구원으로 일하다 이듬해부터 우연히 안그라픽스에서 사회생활을 시작했거든요. 그 뒤 워크룸으로 자리를 옮기는 과정에서도 마찬가지입니다. “같이 일합시다.” 한마디면 충분했죠. 그리고 어느 순간부터는 제가 업계에서 활동한 궤적 자체가 이력서나 자소서나 포트폴리오를 갈음한 것 같아요. 따지고 보면 여러모로 운이 좋았다고 생각합니다.

한국에서는 매년 3만 8,000명의 디자인 전공자가 배출된다고 합니다. 이들은 매년 자신을 소개하는 이력서와 포트폴리오를 갱신하고, 인스타그램, 노션, 비핸스 등의 소셜 미디어를 통해 자신의 작업을 소개하고, 깜찍한 하트 아이콘과 숫자 몇 개에 위안을 얻곤 합니다. 매뉴얼처럼 뻔한 소개의 한계에 관해서는 어떻게 생각하나요?

저마다 자신에게 맞는 방식이 있다고 생각합니다. 단, 2021년 11월 10일 세상을 떠난 미국의 그래픽 디자이너 밥 길(Bob Gill)은 『이제껏 배운 그래픽 디자인 규칙은 다 잊어라. 이 책에 실린 것까지.』(Forget all the rules you ever learned about graphic design. Including the ones in this book.)에서 이렇게 썼습니다.

“흥미로운 말에는 시시한 그래픽이 필요하다.”

즉, 소개하는 방식(그래픽)보다는 소개하는 대상(말)이 중요하다고 생각합니다. 언급하신 인스타그램, 노션, 비핸스 등의 서비스는 모두 소개를 보조하는 도구에 불과하죠. 소개하려는 대상이 이미 매력적이라면 방식이 “매뉴얼처럼 뻔”하더라도 충분히 매력적이고, 또는 오히려 그래서 더 매력적일 수 있습니다. 당연히 그 반대도 마찬가지일 테고요. 즉, 디자인을 공부하는 학생에게 중요한 건 디자인과 관련한 기술을 익히는 일뿐 아니라 자신을 바라보고 자신의 매력을 발견해 가꾸는 일이라 생각합니다.

구홍 님은 소셜 미디어를 어떻게 활용하나요?

1995년 열한 살 무렵 사랑하는 친구를 위해 처음 웹사이트를 만든 이래 남들보다 조금 일찍 인터넷 문화를 접했고, 그렇게 남들보다 조금 일찍 소셜 미디어에 심취했죠. 재미있었지만 반대급부도 작지 않았어요. 한번 사랑에 빠지면 대책이 없거든요. 모든 생활이 소셜 미디어로 수렴하고, 그러다 보니 심지어 아이큐까지 떨어지는 것 같은 느낌이 들었죠. 까닭 없이 전혀 또는 잘 모르는 누군가를 시기하거나 미워하기도 했고, 반대로 전혀 모르는 분에게 미움을 사기도 했죠. 그래서 한동안 전혀 사용하지 않다가 2022년 모종의 이유로 다시 시작하게 됐어요. 그리고 이왕 시작한 이상 부끄러운 지난 경험을 반면교사 삼아 ‘스토리’ 기능만 활용하기로 마음먹었습니다. 매순간 깜찍한 하트 아이콘과 숫자 몇 개에 신경쓰지 않아도 되고, 특히 스물네 시간 뒤 사라지는 점이 매력적이었어요.

제 경험상 열등감을 키우는 데는 소셜 미디어만 한 도구가 없습니다. 주체성 없이 사용할 때 말이죠. 저는 되도록이면 소셜 미디어 대신 자신만의 웹사이트, 즉 자신만의 소셜 미디어를 만들어보라고 권하는 편이에요. 「새로운 질서」에서도 강조하는 바이기도 하고요. 물론 오늘날 소셜 미디어를 전혀 사용하지 않을 수는 없겠죠. 특히 섬세하고 전문적인 소개가 필요한 비즈니스에서는요.

이미 잘 알려진 디자이너의 경우 이름 석 자만으로도 소개가 완성되곤 합니다. 그렇지 않은 디자이너들은 자신을 어떻게 소개할 수 있을까요?

저마다 국면과 사정이 다를 테니 그건 순전히 그들의 몫입니다. 다시 말해 제 소관이 아닙니다. 2005년 펜실베이니아 대학교(University of Pennsylvania, UPenn)에서 열린 한 콘퍼런스 자리에서 미국의 시인이자 아방가르드 작품을 아카이빙해 소개하는 「우부웹」(UbuWeb)의 운영자인 케네스 골드스미스(Kenneth Goldsmith)는 이렇게 말했습니다. “무엇이 인터넷상에 없다면, 그것은 존재하지 않는 것과 마찬가지입니다.” 이 말을 ‘소개’와 연결하면 이렇게 다시 쓸 수 있을 것 같아요. “어떤 방식으로든 무엇을 소개하지 않는다면, 그것은 존재하지 않는 것과 마찬가지입니다.” 특히 누군가에게는 소개가 생존과 직결되는 문제인 오늘날에는요. 이미 널리 알려진 분들은 저마다 자신만의 방식으로 소개를 성공적으로 완수한 셈이겠죠. 하지만 어딘가 빈약하고 서툴었을 게 분명한 그들의 첫 번째 소개를 상상해보면 얼마간 힘이 나기도 하죠.

개인 작업과 달리 실제 업무에서 자아를 실현하는 일은 쉽지 않은 것 같아요. 구홍 님은 일과 자아를 어떻게 분리하나요?

일반적으로 일에서 가장 중요한 건 일 자체입니다. 자신이 그 일을 맡게 된 과정을 돌이켜보면 소중한 기회이기도 하고요. 자신이 모든 것을 제어하고 책임지는 개인 작업이 아닌 이상 자아를 포함하고 실현하는 건, 즉 자신의 야심과 취향을 드러내는 건 나중 일이죠. 그럴 수 있는 틈이 없다면 일찌감치 포기하고, 동시에 개인 작업과의 근본적인 차이를 인정하고, 일에 집중해야 합니다. 그럼에도 욕망을 이길 수 없다면 어떻게든 틈을 만들고 벌려봐야죠. 물론 일이 굴러가는 데 지장을 주지 않는다는 전제하에서요. 동시에 자신의 야심과 취향이 일에 적용하기에 적절한지 충분히 검열할 필요도 있고요. 균형감을 잃는다면 모두 실패할 확률이 높습니다. 물론 두 톱니바퀴가 잘 맞아떨어진다면 그만큼 즐거운 일이 없겠죠. 저 또한 늘 바라는 바입니다.

기억에 남는 자기소개가 있다면 소개해주세요.

2019년부터 금요일마다 ‘현대인을 위한 교양 강좌’를 표방하는 「새로운 질서」를 진행합니다. 여기서 처음 만난 그래픽 디자이너 김재연 님이 민구홍 매뉴팩처링의 「장영혜 중공업 귀중」의 소스 코드를 솜씨 좋게 훔쳐 (또는 리팩토링해) 다음과 같은 메시지를 보낸 적이 있습니다.

자신을 비롯해 민구홍 매뉴팩처링을 향한 존경과 사랑을 효과적으로 소개한 덕에 곧바로 민구홍 매뉴팩처링의 인턴이 됐죠. 2022년 홍익대학교에서 강의할 때는 제 강좌의 비공식 조교를 자처하기도 했고요. 그는 지금 계룡대의 해군 본부에서 디자인병으로 복무하고 있습니다. 소개가 성공적으로 작동한다면 누군가의 추억 속에 놓이기 마련입니다. 이렇듯 다른 대상을 통해 소개되기도 하고요. 이 자리를 빌려 그의 행복을 기원합니다.

「새로운 질서」 이야기가 나왔으니 말인데, 기존 교육 시스템 안팎에서 교육 활동도 활발하게 진행하고 있습니다. 이때도 소개가 중요할까요?

소개에서 시작해 소개로 끝난다고 해도 과언이 아니죠. 일단 첫 시간부터 커리큘럼을 비롯해 저를 소개해야 합니다. 학생들 또한 자신을 소개하는 건 물론이고, 매시간 숙제 결과물로서 자신의 솜씨와 고민, 성공과 실패를 소개해야 하고요.

한편, 「새로운 질서」를 시작한 이유는 사소하고 자연스럽습니다. “어떤 대상을 좋아하고, 급기야 사랑하게 되면, 그 아름다운 마음을 주위와 나누고 싶게 마련이다.” 2016년 크리스마스 이튿날 당시 일하던 워크룸 사무실에서 워크룸 임직원과 외부 동료들이 옹기종기 모여 진행한 이 비공개 워크숍을 시작으로 스튜디오 파이, 취미가, 파주타이포그라피배곳, 홍익대학교 등과 어깨동무하며 조금씩 진화해나갔죠.

어느덧 「새로운 질서」를 운영한 지 3년 가까이 흘렀고, 학생은 물론이고, 편집자, 디자이너, 음악가, 영화감독, 종교인까지 매주 금요일을 함께 보낸 친구들은 300명을 넘어섰습니다. 이들은 서로 어깨동무하며 홀로 또는 ‘새로운 질서 그 후…’나 ‘어떤 질서’ 같은 걸출한 컬렉티브와 함께 자신의 작업뿐 아니라 생활과 인간관계에 새로운 질서를 부여하죠. 특히 ‘새로운 질서 그 후…’의 웹사이트가 제가 가장 좋아하는 웹사이트를 전유한 모습이 뿌듯합니다. 매주 금요일이면 「새로운 질서」가 열리는 스튜디오 파이와 취미가는 새로운 질서를 부여하려는 사람들로 북적입니다. 그들의 수많은 ‘새로운 질서’를 응원하는 한편, 그 덕에 저 또한 저의 ‘새로운 질서’를 위한 또 다른 에너지와 자극을 얻습니다.

“선생은 자신을 맹목적으로 따르는 학생이 아니라 또 다른 선생을 만들어야 한다.”라는 말이 생각납니다. 저 스스로 저를 선생으로 규정해본 적은 없지만, 「새로운 질서」에서는 조금 앞선 길을 간 친구 또는 동료로서 저만큼 또는 저보다 더 웹을 사랑하는 친구 또는 동료를 만든다고 생각합니다. 그리고 어느 정도는 소기의 목적을 달성했다고 생각하고요. 그래서일까요? 민망함을 무릅쓰고 자랑하면 2023년도 봄 학기 홍익대학교에서 학생들이 뽑은 우수 교원으로 선정됐답니다. 감사하게도 표창장까지 주신다고 하고요. 제가 사랑하는 친구 또는 동료 들에게 받은 상이니 그 어떤 상보다 값진 상입니다.

2011년 안그라픽스에서 사회 생활을 시작해 워크룸으로 자리를 옮겼다가 다시 안그라픽스로 돌아왔습니다. 워크룸은 어땠나요? 그 시절에 진행한 작업 가운데 기억에 남는 작업은요?

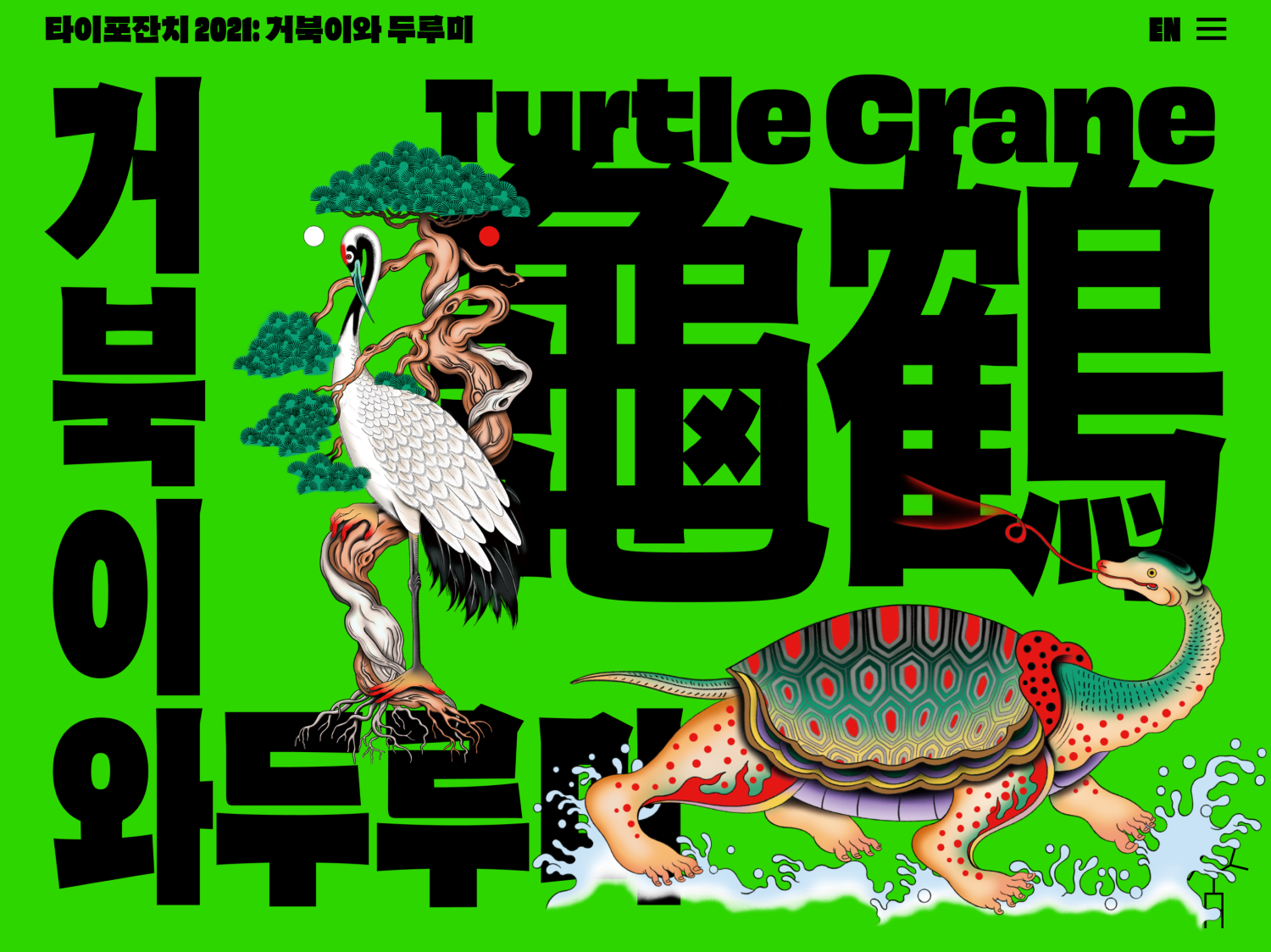

다시 돌아왔다기보다는 그냥 익숙하지만 자주 못 보던 친구와 시간을 보낸다고 생각합니다. 워크룸에서는 2016년부터 2022년 초까지 햇수로 6년 정도 일했는데, 선배이자 동료, 나아가 멋진 전문가들과 일을 어떻게 해야 하는지 배운 소중한 기회였죠. 어느 업계든 이제 평생직장이란 건 없다지만, 자신이 미술 및 디자인계에서 활동하고 기회가 주어진다면 반드시 일해봐야 할 곳이라고 생각합니다. ‘워크룸’이라는 이름답게 남 부럽지 않게 일했다고 자부합니다. 워크룸 덕에 30대 초중반을 정말 행복하게 보냈죠. 거기서 배운 바를 AG 랩에서, 나아가 AG에서 더 업데이트해야겠습니다. 지금 살아 있는 온라인 출판물, 즉 웹사이트로 한정하면 워크룸 프레스를 비롯해 스튜디오 fnt의 이재민 선생님이 감독한 『타이포잔치 2021: 거북이와 두루미』, 김해주 선생님이 감독한 『2022 부산비엔날레』가 기억에 남습니다. 여기서 더 기억력을 발휘하면 스크롤이 끝없이 길어질 것 같아요. 저야 아주 즐겁겠지만요.

2023년 초에는 느닷없이 찾아가 이런 저런 투정을 부린 적도 있는데, 조언과 함께 선배들답게 따끔하게 놀려주셨죠. 그 덕에 기운을 차렸습니다.

회사원으로서의 구홍 님 또한 궁금합니다. 출근한 뒤 루틴이 있다면 소개해주세요. 늘 강조하는 ‘888의 법칙’은 잘 지켜지고 있나요?

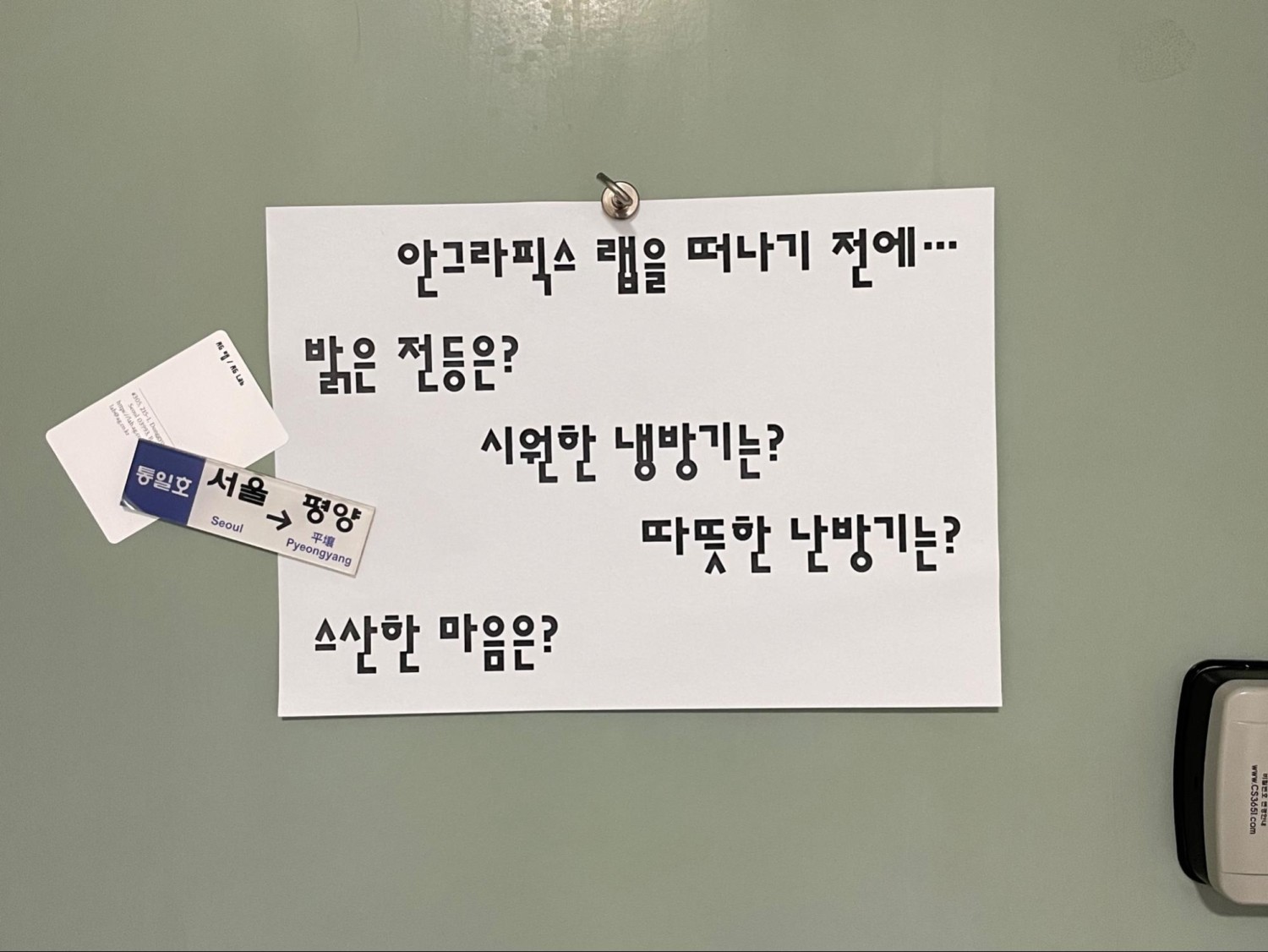

전날 특별한 일이 없다면 보통 오전 7시 30분쯤 잠에서 깹니다. 8시 30분쯤 집을 나서면 사무실에는 아무리 늦어도 8시 35분에는 도착하죠. 그 뒤에는 퇴근하기 전까지 그저 일에 몰입합니다. 회의를 준비하고, 전화를 받고, 이메일을 확인하고, 떨어진 비품을 주문하고… AG의 다른 구성원들과 크게 다르지 않습니다. 이 시간에는 대개 정신없고, 이따금 고통스러운 게 당연하다는 점을 인정하는 게 루틴이라면 루틴이죠. 그러다 보면 어느덧 오후 7시가 가까워지고, 30분에서 한 시간 정도 차분히 하루를 마무리합니다. 못다 한 일은 아쉽지만 과감히 내일로 미루고요. 사무실을 떠나기 전에는 출입문에 붙은 안내문을 읽어보며 깜빡하고 처리하지 못한 건 없는지 확인하죠. 특히 ‘스산한 마음’만큼은요.

-

AG 랩 명함 -

AG 랩 사무실 출입문에 붙은 안내문

아내와 저녁을 먹고 조조와 시간을 보내다 보면 오후 11시가 다가오고, 시나브로 졸음이 밀려오기 시작합니다. 참고로 ‘888의 법칙’은 제가 좋아하는 회사인 ‘37 시그널스’(37 Signals)의 서른일곱 가지 신호(signal) 가운데 하나입니다. 그들의 모토이기도 하고요. “여덟 시간은 일에, 여덟 시간은 생활에, 여덟 시간은 잠에. 이는 올바른 균형입니다. 일과 생활의 균형, 즉 ‘워라밸’이 아니라 일과 생활과 잠의 균형이죠. 잠이 부족하다는 건 자랑할 만한 훈장이 아니라 말 그대로 지능이 부족하다는 뜻입니다.” 게다가 잠이 부족하면 암에 걸릴 확률이 급격하게 높아진다는 통계도 있죠. 수많은 과제 탓에 밤샘이 일상이 된 학생들에게 특히 강조하는 바이기도 합니다. 그러고 보니 최근 거의 10년 만에 침대를 새로 장만했습니다. 전보다 훨씬 크고 높아진 한편, 훨씬 딱딱해졌죠. 며칠 사용해보니 나머지 열여섯 시간이 더 행복해진 것 같아요.

단, 일반적으로 주말만큼은 ‘888의 법칙’이 적용되지 않습니다. 일단 전화기가 자동으로 무음 모드로 전환됩니다. 일을 위한 여덟 시간은 완전히 사라지고, 온전히 생활과 잠에 집중합니다. 인공지능 식기세척기로서 정해진 시간에 설거지를 하기도 하고요. 그러다 보면 순전히 재미 또는 시간 때우기로 일과 무관한 일을 하게 되곤 하는데, 그 가운데 하나가 번역이에요. 그렇게 데이비드 라인퍼트(David Reinfurt)의 『그래픽 디자인을 위한 새로운 프로그램』(A New Program for Graphic Design)을 번역했죠. 지금 편집과 디자인 작업이 한창이라고 알고 있어요. 2023년 하반기에는 출간되지 않을까요?

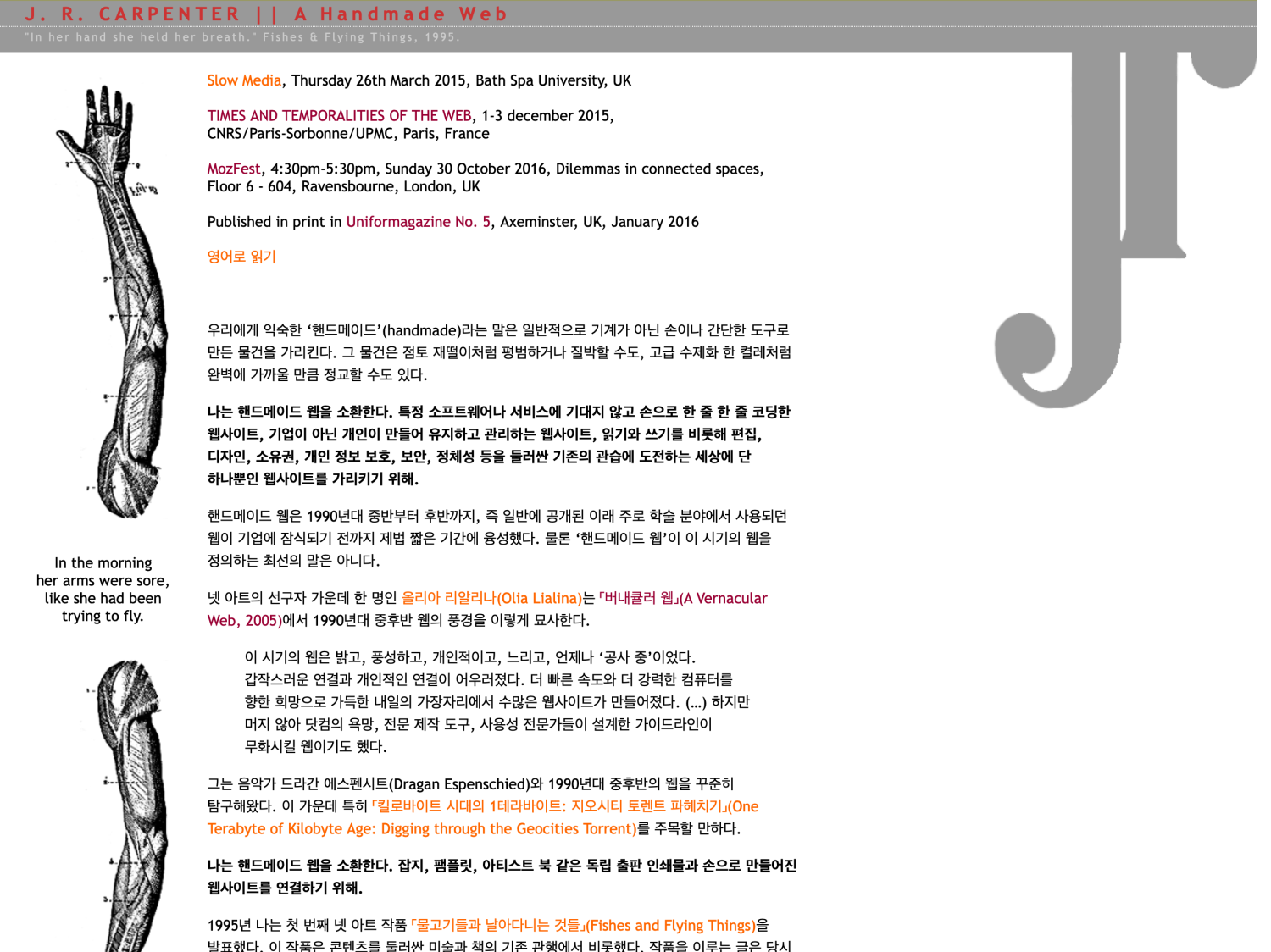

최근에는 캐나다 출신 영국의 넷 아티스트인 J. R. 카펜터(J. R. Carpenter)의 「핸드메이드 웹」(The Handmade Web)을 번역했는데, 특히 웹을 사랑하는 사람이라면 반드시 읽어야 할 글이라고 생각합니다. 처음 접한 건 2016년 여름 뉴욕에서였는데, 지금까지 제게 든든한 버팀목이 됐죠. 모든 문장이 절창입니다. J. R. 카펜터는 이렇게 글을 마무리합니다.

“오늘날 웹은 다국적 기업, 독점 애플리케이션, 읽기 전용 기기, 검색 엔진 알고리즘, 콘텐츠 관리 시스템(Content Management System, CMS), 위지위그(WYSIWYG, What You See Is What You Get) 에디터, 디지털 퍼블리셔 등과 함께 상업화를 향한다. 이때 컴퓨터 언어를 다루는 일, 즉 코딩이 자기 주도적인 글쓰기인 점을 인식하고, 이를 통해 온라인 작품 또는 출판물로서 자신만의 웹사이트를 만들고 관리하고 유지하는 일이 느닷없이 급진적인 행위가 되고 있다.”

참고로, 2023년 하반기에 서울대학교의 크리스 하마모토(Chris Hamamoto) 선생님과 J. R. 카펜터를 서울로 초대하려고 해요.

AG 랩이 문을 연 지 어느덧 1년 반 정도가 흘렀습니다. 먼저 AG 랩을 소개한다면?

2022년 2월 22일 문을 연 안그라픽스 랩(약칭 및 통칭 ‘AG 랩’)은 AG의 새싹 또는 홀씨 또는 곁가지입니다. 연남동 공원 근처에 자리한, 저 혼자 일하는 작은 스튜디오죠. AG 랩을 시작하기 전에 웹사이트를 통해 주위에 이런 공개 메일을 보낸 적이 있습니다. 여기서 처음 AG 랩을 언급했어요.

AG 랩에서는 (1) AG가 35년여 동안 한국 디자인계에서 쌓아온 유산을 재료 삼아 AG의 안팎, 즉 구성원과 잠재 고객에게 영감과 용기를 선사하는 크고 작은 일을 기획하고 수행하는 한편, (2) 이를 통해 온라인과 오프라인에서 콘텐츠를 생산하고 다루는 여러 방식을 모색하는 한편, (3) 민구홍 매뉴팩처링의 기존 활동을 지원하며 일하기의 또 다른 모델을 실험하는 한편, (4) 민구홍 매뉴팩처링을 통해 미술 및 디자인계 안팎에서 작동하는 하이퍼링크를 자처하는 한편, (5) 그 성공과 실패를 홍익대학교, 파주타이포그라피배곳, 한국타이포그라피학회, 새로운 질서 등 기존 교육 시스템 안팎에서 나누려 합니다. AG 랩의 행동강령은 다음과 같습니다. “작고, 단순하고, 느닷없고, 끊임없이!”

이어서 AG 랩에서 진행한 작업도 소개해주세요.

가볍게는 전자책 전문 소프트웨어인 ‘시즐’(Sigil)을 이용해 기존에 안그라픽스에서 출간한 야마자키 료(山崎亮)의 『커뮤니티 디자인』(コミュニティデザイン)을 전자책으로 전환하는 데 참여했습니다. 기본적인 웹 기술인 HTML(HyperText Markup Language)과 CSS(Cascading Style Sheets)를 이용하는 전자책의 매커니즘을 파악하고, 실제 업무에까지 적용해볼 수 있는 기회였죠. 전자책은 제약이 많은 웹사이트와 크게 다르지 않습니다. 만드는 방법도 웹사이트와 크게 다르지 않고요. 이 경험 덕에 아르코 미술관에서 진행하는 전자책 사업에까지 얼마간 도움을 드릴 수 있었죠.

웹사이트로는 AG 타이포그라피연구소의 글꼴 콘퍼런스인 AGTC, 2022년 서울미디어시티 프리비엔날레를 비롯해…

주한스위스대사관에는 스위스와 한국의 수교 60주년을 기념하는 웹사이트를 선물했고, AG의 웹사이트에 이어 안그라픽스의 웹사이트를 개편했습니다. 제가 어딘가에 새로 몸담게 되면 가장 먼저 하는 일이죠. 대외 전시 이사로도 활동하는 한국타이포그라피학회를 주축으로, 산돌과 함께 만드는 『타이포그래피 사전』 또한 공개를 앞두고 있고요.

AG 구성원들을 위해 만든 『말말말』도 있습니다. 일종의 익명 소셜 미디어입니다. AG 가족뿐 아니라 누구든 말이라면 『말말말』에 더할 수 있습니다. 그 말은 그저 중얼거림이거나 남에게 밝히기 어려운 고민, 옆 자리에 앉은 동료 또는 연인과 헤어진 친구를 향한 응원일 수도 있겠습니다. 단, 『말말말』에 쌓인 말들은 스물네 시간 뒤에 사라집니다. 말을 붙잡지 않으면 자연스럽게 흩어지듯이요. 앞으로는 콘텐츠를 그저 ‘보여주는’ 웹사이트보다 『말말말』 같이 사용자가 적극적으로 참여할 수 있는 방식을 실험해보려고 합니다. 그러다 보면 더 근사한 것까지 만들 수 있지 않을까요?

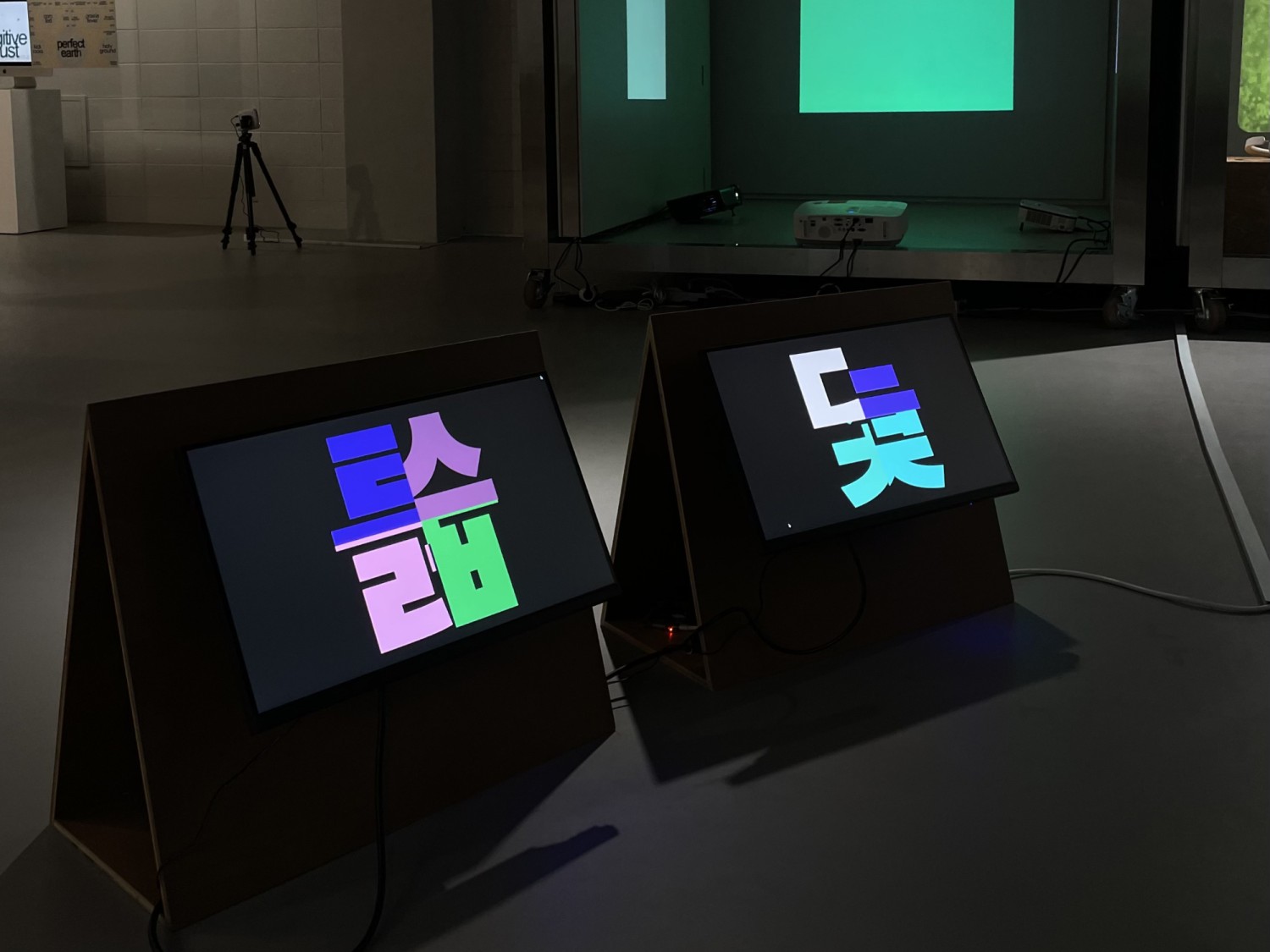

AG 랩에서 사랑하는 안상수체를 이용한 한글 시계」나 「가에서 힣까지」, 「‘좋아요’가 좋아요」 등 민구홍 매뉴팩처링과 연계한 웹 실험도 틈틈이 진행하는데, 특히 「가에서 힣까지」는 CCA(California College of the Arts)의 존 수에다(Jon Sueda) 선생님과 크리스 하마모토 선생님이 기획한 전시 『미실현 아카이브 7』(Unrealized Archive 7)에서 소개되기도 했습니다.

“흔히 ‘세종대왕’이라 불리는 이도(李裪, 1397~1450)가 1443년에 발표한 한글은 한국어를 표기하는 문자 시스템으로, 2년여의 베타 테스트를 거쳐 일반에는 1446년 『훈민정음』(訓民正音)을 통해 처음 소개됐다. (훈민정음은 ‘백성을 가르치는 바른 소리’라는 뜻으로, 한글의 첫 번째 버전명이기도 하다.) 이 시스템으로 생성할 수 있는 글자의 수는 ‘가’에서 ‘힣’까지 무려 1만 1,172가지에 이르며, 이는 초성자 열아홉 개, 중성자 스물한 개, 종성자 스물여덟 개를 조합한 결과다. 한글은 1447년 『용비어천가』(龍飛御天歌)를 시작으로 『홍길동전』(洪吉童傳)을 거쳐 공백, 마침표 같은 특수문자 등과 어우러지며 600년에 가까운 시간 동안 (이 글을 포함해) 수많은 콘텐츠를 생성해왔다. (…) 이번 전시에서 선보이는 민구홍 매뉴팩처링의 신제품 「가에서 힣까지」(From Ga to Hih)는 한글을 중심으로, 텍스트와 이미지 사이의 관계를 살포시 탐구한다. 제품은 한글 글자 1만 1,172가지 가운데 네 가지와 화면상에서 구현할 수 있는 색 1,677만 7,216가지를 무작위로 조합해 0.25헤르츠마다 한 가지 이미지를 생성한다. 눈 밝은 이라면, 그리고 한글을 사랑하는 이라면, 여기서 자신만의 글자(예컨대 ‘사랑’이나 ‘증오’, 또는 ‘민구홍’이나 ‘매뉴팩처링’ 같은)를 발견할 수 있다. 이 제품은 웹 기술로 제작된 덕에 누군가 웹 브라우저를 종료하는 권능을 발휘하지 않는 이상 영원히 작동한다.”

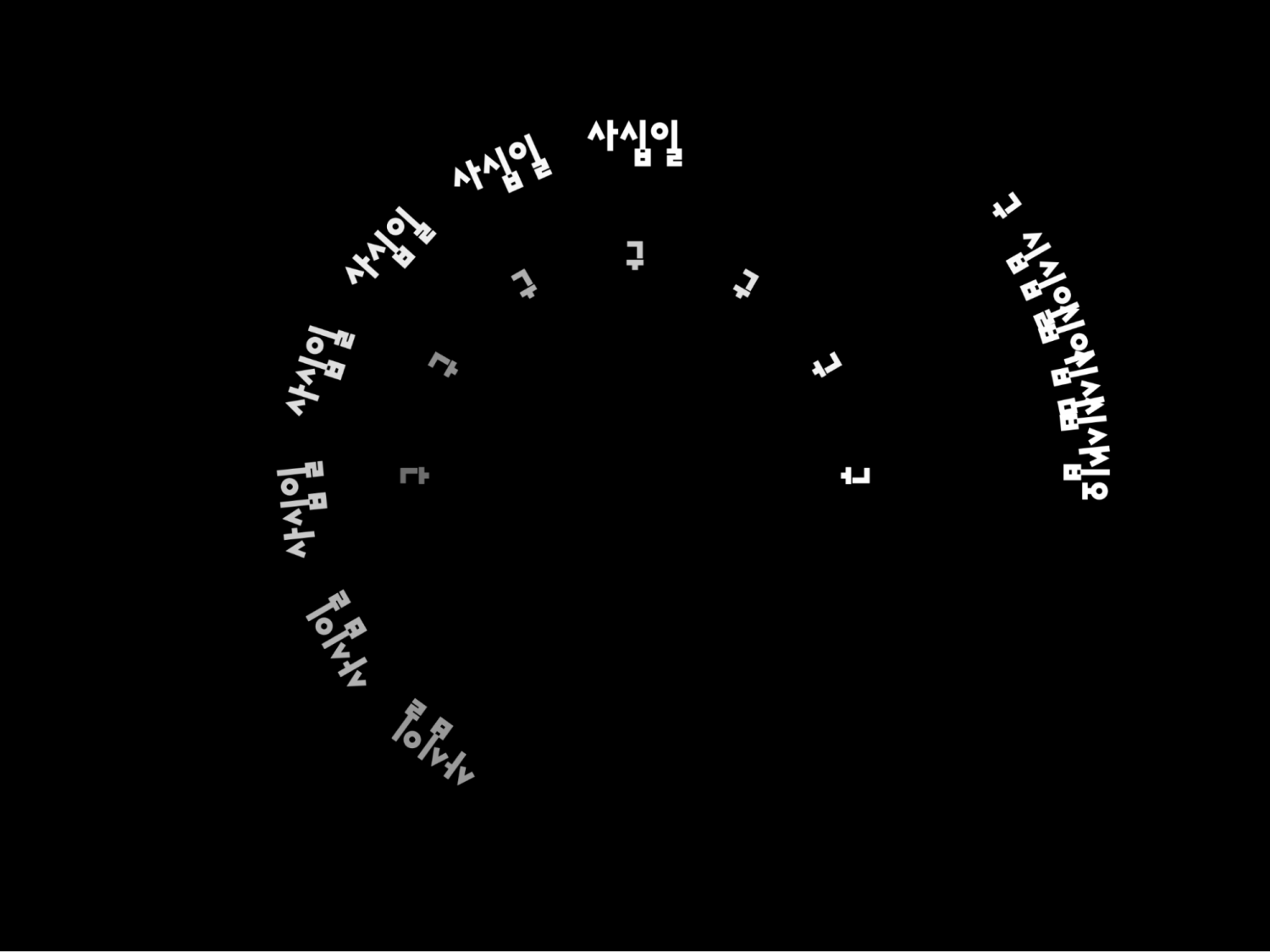

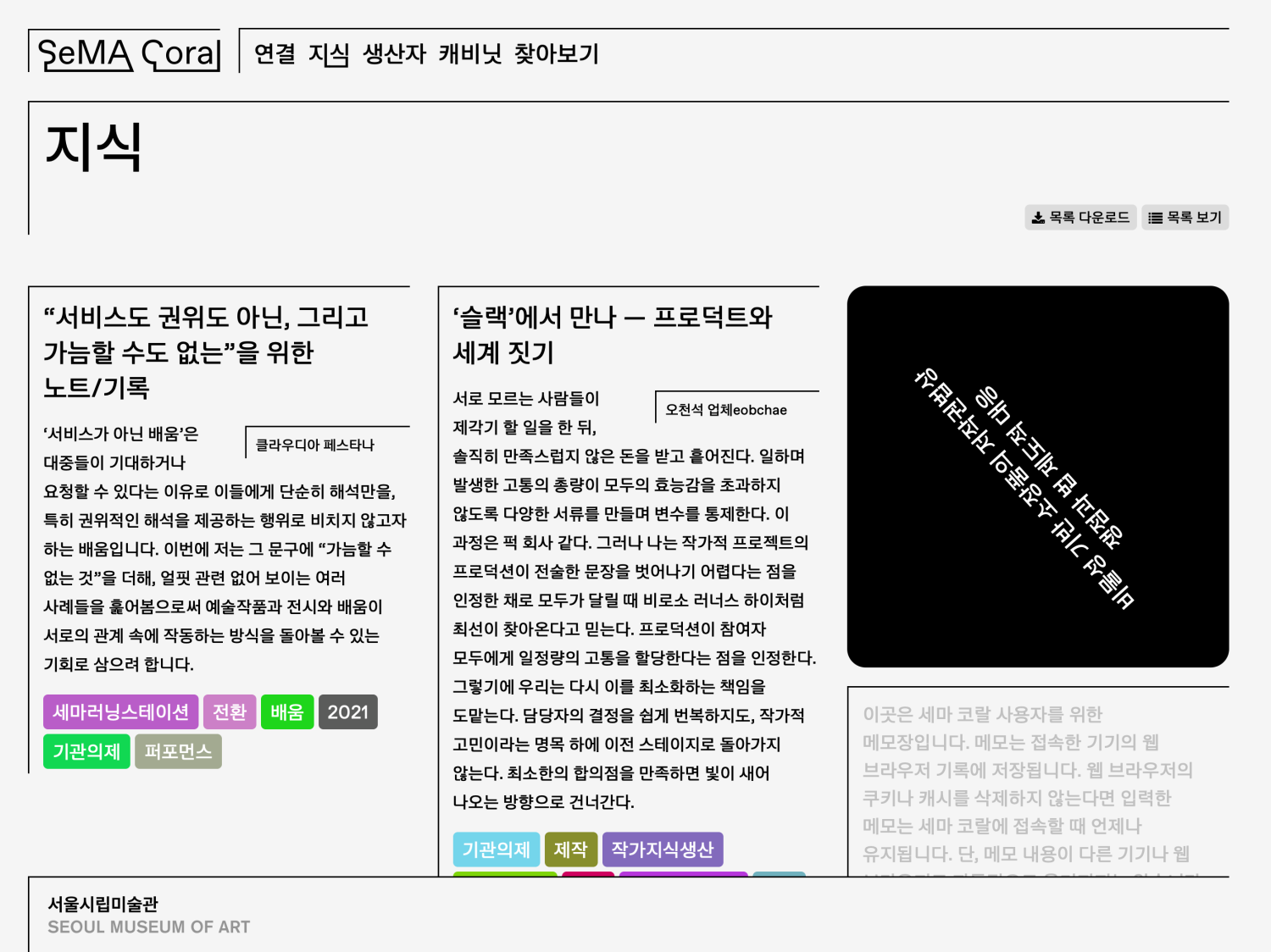

워크룸 시절에 구축한 ‘서울시립미술관 모두의 연구실’ 『세마 코랄』(SeMA Coral)을 AG 랩에서 이어받아 조금 더 업데이트하기도 했죠. 화면 오른쪽 ‘세마 코랄 메모장’ 위에 자리해 하이퍼링크로 지난 게시물을 연결하는 문장 기반 시계인 ‘세마 코랄 시계’가 그 결과물입니다. 『세마 코랄』 2.0을 예고하는 신호이기도 하고요.

“미술관에서 운영하는 웹사이트 가운데 이렇게 꾸준하고 성실하게 운영된 사례가 또 있을까? 내가 알기로 국내는 물론이고 해외를 살펴봐도 손에 꼽기 어렵다. 이는 『세마 코랄』에 기꺼이 자신의 시간을 쏟은 서울시립미술관 안팎의 전문가뿐 아니라 시공간을 초월해 『세마 코랄』을 찾는 방문객들이 함께 이룩한 성과다. (…) 『세마 코랄』의 2주년을 맞아 그들의 시간을 기억하기 위해 ‘세마 코랄 시계’를 선보인다. 『세마 코랄』의 ‘지식’에 담긴 결과물의 제목을 무작위로 출력하는 이 웹 애플리케이션은 1초마다 6도씩 각도를 바꾸며 『세마 코랄』의 숨은 ‘산호초들’을 다시 되짚는다. 물론 경우에 따라 시계로도 기능한다.”

물론 여러분이 지금 접속한 『안팎』 또한 AG 랩에서 진행한 (나아가 계속 가꿔갈) 작업이고요. 시멘틱 버저닝을 통해 계속 업데이트하려 합니다. 최근에는 40여 년 동안 쌓이고 흩어진 AG의 수많은 작업물 데이터베이스를 구축하는 일도 시작했죠. 아주 근사한 프로젝트인데 안타깝지만 내부 프로젝트인 만큼 외부에 공개할 수는 없을 것 같아요.

한편, 외부 전문가를 AG에 소개해 세미나를 열고, AG와 협업할 수 있는 기회를 모색하기도 합니다. 2022년에는 온오프라인에서 범용적으로 사용할 수 있는 글자체인 ‘프리텐다드’(Pretendard)를 개발한 길형진 선생님을, 2023년에는 종이 계산 전문 애플리케이션으로 널리 알려진 ‘페이퍼맨’(Paperman)을 개발한 최규호 선생님을 모셨습니다. 게다가 AG와 협업한 결과물로서 페이퍼맨의 최신 버전에 바코드로 안그라픽스의 책에 사용된 종이를 두루 살펴볼 수 있는 기능이 추가됐죠. 페이퍼맨과 프리텐다드에 관한 이야기를 담은 단행본 또한 준비 중이고요. 이렇듯 물리적 하이퍼링크로서 AG 안팎을 연결하는 일 또한 AG 랩의 중요한 업무입니다.

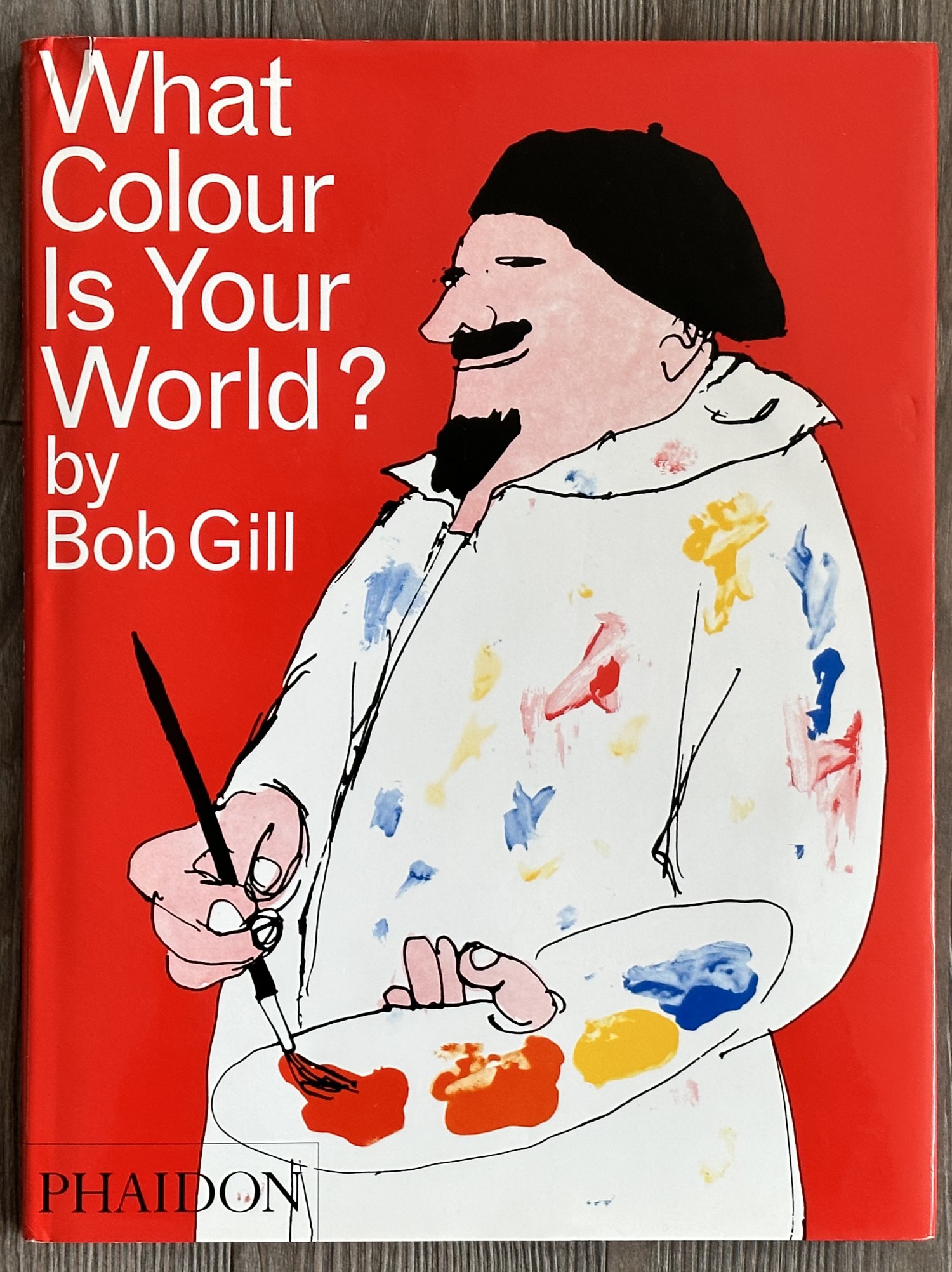

2023년 상반기에는 개인적으로 밥 길(Bob Gill)의 그림책인 『세상은 무슨 색일까요?』(What Colour is Your World?, 브와포레)를 번역하기도 했는데, 이 책을 디자인한 최규호 선생님께 AG 타이포그라피연구소의 글자체를 사용해주십사 슬쩍 요청드리기도 했습니다. 물론 적절한 글자체가 있었죠. 이 책에 다름 아닌 ‘AG 마당 돋보임’이 사용된 까닭입니다.

-

What Colour Is Your World? -

세상은 무슨 색일까요?

못다 한 일도 있습니다. AG 랩 초반에 안상수체를 오픈 소스화해 구글 폰트(Google Fonts)에서 서비스하려 했지만 내부 사정상 중단되고 말았습니다. 또 1988년 안상수, 금누리 선생님이 기획하고, 안그라픽스에서 펴낸 『보고서\보고서』 전 호를 온라인으로 아카이브하려는 야심찬 계획을 세우고 주위에 널리 자랑했는데, 면구스럽게도 생각보다 시간이 걸릴 것 같아요. 아카이브용 데이터베이스와 웹사이트 자체는 AG 랩을 시작하자마자 마무리했는데, 문제는 콘텐츠였습니다.

일단 AG 자료실에도 없는 호가 꽤 있더라고요. 있다 하더라도 각 권을 조심스럽게 분해해 디지털화하는 과정도 필요했고요. 지금은 일본 도쿄에 계신 김연아 님이 AG 랩의 초기 구성원으로서 고생을 많이 하셨죠. 혹시 이 대화를 읽는 분 가운데 (망가져도 상관없는) 『보고서\보고서』 전 호를 가진 분이 계시다면 minguhong@ag.co.kr 앞으로 연락 부탁드립니다.

그동안 정말 바쁘게 보내셨네요. 언젠가 공개될 『보고서\보고서』 온라인 아카이브도 기대됩니다.

저보다 훨씬 바쁘게 보내시는 분들이 AG 안팎에 계시죠. 당장 떠오르는 분만 해도 열 손가락이 모자릅니다. 그 분들의 솜씨와 ‘안팎’ 또한 『안팎』에서 나눌 수 있다면 정말 근사할 것 같습니다. 『안팎』의 첫 호를 통해 이렇게 저를 소개할 수 있는 기회를 주셔서 감사드릴 따름입니다. 부끄러움을 무릅쓰고 편하게 이야기할 수 있었던 건 모두 좋은 질문 덕이라고 생각하고요. 『보고서\보고서』 온라인 아카이브는 저 또한 기대됩니다. 그저 스크린샷으로만 남지 않기를 바랍니다.

앞으로 AG 랩의 계획은?

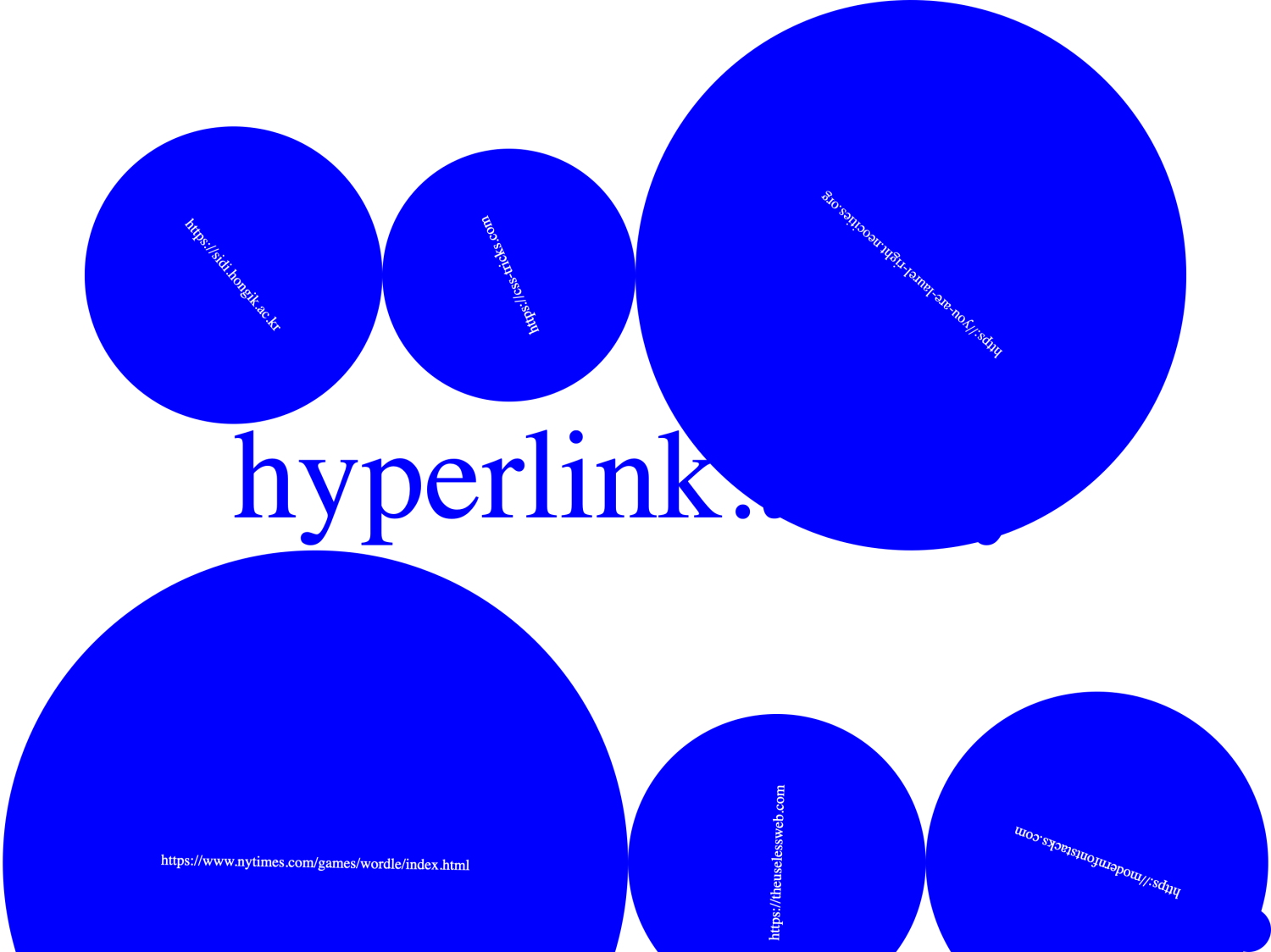

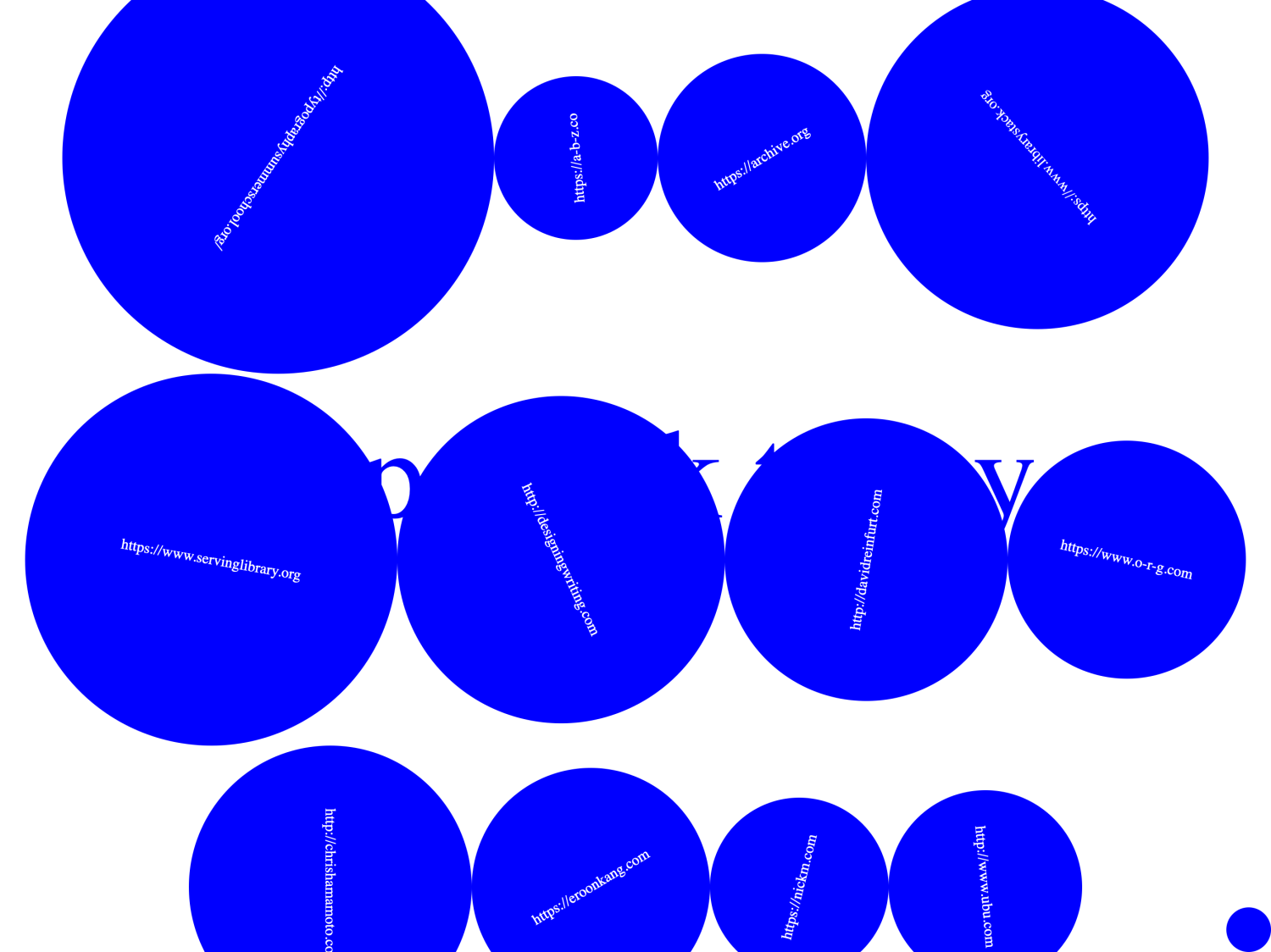

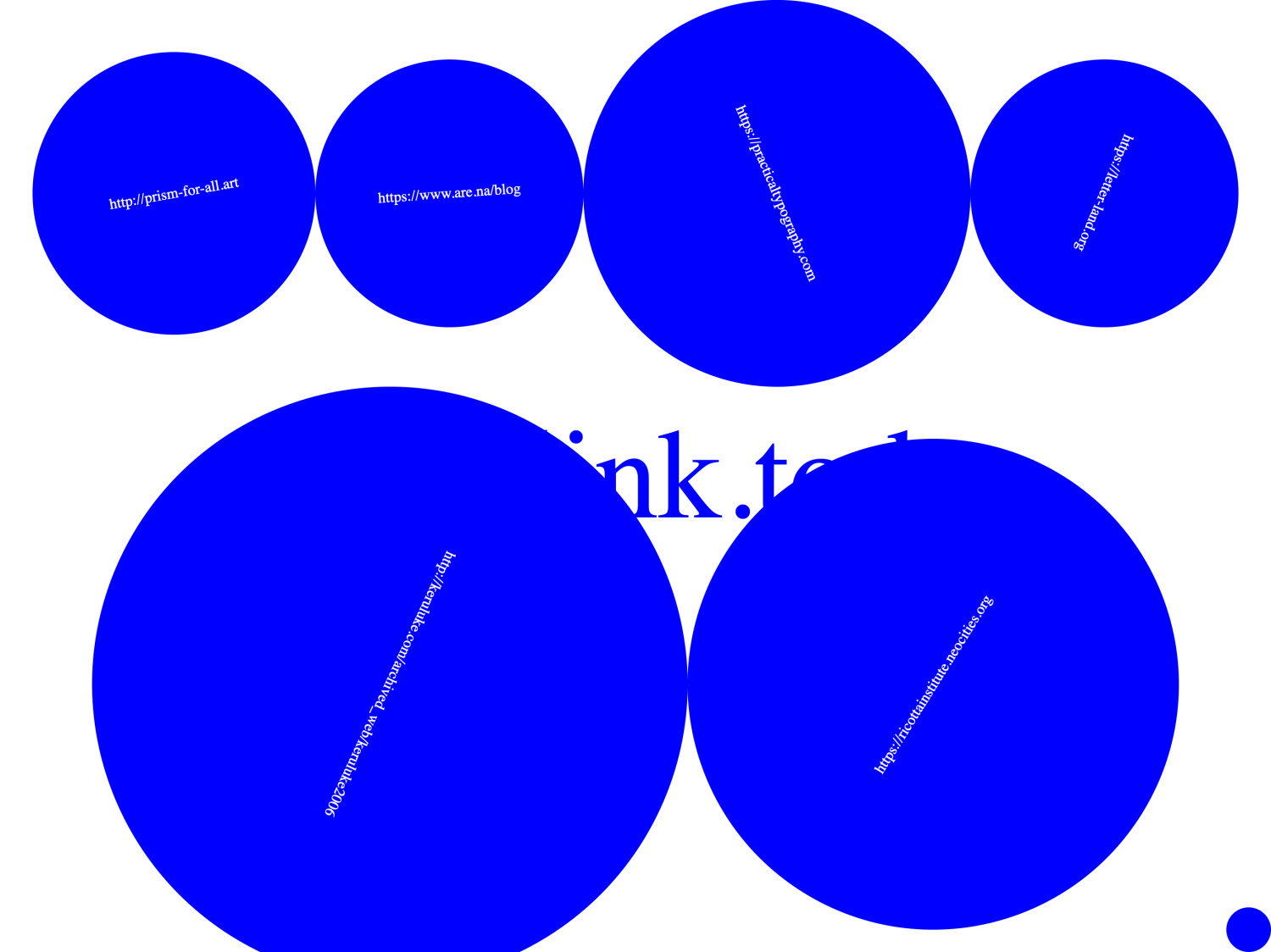

‘하이퍼링크’라는 이름으로 온라인과 오프라인을 아우르는 출판물을 시작하려고 합니다. 나머지는 그저 제 건강과 주어진 시간에 맡겨보려 하고요. 앞서 소개한 AG 랩의 행동강령을 따르다 보면 어떤 방식으로든 새로운 이야기가 생겨나지 않을까요?

“작고, 단순하고, 느닷없고, 끊임없이!”

사실 따지고 보면 지금까지 AG 랩 안팎에서 해온 일이 어떤 대상과 다른 대상을 직간접적으로 연결해왔다는 점에서 모두 ‘하이퍼링크’ 아닐까 싶긴 하지만요.

하이퍼링크를 위한 준비운동 삼아 『hyperlink.today』를 마련했습니다. 제목 자체가 웹사이트 주소이기도 한 『hyperlink.today』는 자신이 좋아하는, 또는 함께 연결되고픈 하이퍼링크를 공유할 수 있는 공간이죠. 오른쪽 하단에 고정된 파란색 동그라미만 찾을 수 있다면 누구나 어렵지 않게 함께할 수 있습니다. 글자에는 저마다 자신이 점유할 수 있는 주변 공간이 있다고 하죠. 그에 따라 하이퍼링크의 지름은 웹사이트 주소의 길이에 민감하게 반응합니다.

나아가 『안팎』을 통해 다른 분들의 안팎을 소개하면서 물리적 하이퍼링크도 만들어야 할 테고요.

번역 외에 재미 또는 시간 때우기로 하는 일은 또 없나요? 그냥 지금 하고픈 일이요.

작곡에 심취해 있습니다. 적절한 표현인지는 모르겠지만, 꼬마가 글을 쓰듯 더듬더듬 해보고 있어요. 지금은 그 자체로 아주 재미있지만, 언젠가 바구니가 어느 정도 차면 결과물 또한 소개할 수 있지 않을까요? 아, 그것보다 여름휴가를 좀 다녀올까 해요. 거의 매일 마주하는 컴퓨터를 떠나서요. 사실 정말 행복한 일은 대개 컴퓨터 밖, 예컨대 골목이나 공원, 소파나 침대 위에서 이뤄지니까요. 그 앞에서 웹사이트가 대관절 무슨 소용인가요.

얼마 전 CCA 학생들이 AG 랩을 방문한 적이 있습니다. 그들만을 위한 「환영합니다」를 시작으로 크고 작은 작업물들을 보여드리면서 마치 지금처럼 한 시간 정도 이야기를 나눴습니다. 마지막에 한 브라질 출신 학생이 일할 때 가장 중요하게 생각하는 게 뭐냐고 묻더군요. 실용성? 엄정함? 치밀함? 고약한 유머? 적절한 답을 고민하다가 결국 ‘행복’이라고 대답하고 말았죠. 캘리포니아의 젊은이들답게 무슨 그런 당연한 말을 하느냐는 표정이었어요. 차라리 리액트 쿼리(React Query)를 효율적으로 다루는 법을 알려주는 게 나았겠다 싶었죠.

싫어하는 것 하나만 소개한다면?

인스타그램에 내장된 웹 브라우저.

구홍 님에게 안그라픽스란?

저를 포함한 AG의 구성원들이 하루 24시간 가운데 가장 많은 시간을 보내는 곳. 그런 만큼 집을 제외한 그 어느 곳보다 당연히 즐겁고 가치 있게 보내야 하는 곳. 그런 만큼 지금보다 더욱 근사한 곳이 되기를 바라는 곳. 그런 만큼 언젠가는 또다시 아름다운 추억으로 곱씹게 될 곳.

본디 『안팎』 2호의 주제는 ‘회신’이었습니다. 그냥 두기는 아까우니 회신에 대해 기억에 남거나 인상 깊었던 사례가 있다면 소개해주세요.

이 질문에 대한 답변으로는 『와이어드』(Wired)의 공동 창간인이자 전 편집장인 케빈 켈리(Kevin Kelly)의 조언으로 갈음하고 싶습니다. “신속함은 존중의 표시다.”(Promptness is a sign of respect.) 이 조언은 이 대화 제안뿐 아니라 수많은 연락에 제때 회신하지 못한 저를 향하기도 합니다. 그나저나 『안팎』의 다음 호뿐 아니라 다다음 호가 벌써 기대되는 건 왜일까요?

‘소개’는 결국 어떤 대상과 다른 대상은 연결하는 일이라는 말이 기억에 남습니다. 하이퍼링크의 속성과 비슷한 것 같기도 하고요. 그렇다면 이 대화 이후 구홍 님과는 어떻게 연결될 수 있을까요?

제 웹사이트나 민구홍 매뉴팩처링의 공식 웹사이트, 또는 「새로운 질서」의 웹사이트를 권해드리고 싶지만, 으뜸은 직접 얼굴을 마주하는 거겠죠. 평일 가운데 월요일부터 목요일까지는 AG 랩에 있고, 금요일에는 스튜디오 파이와 취미가에 있습니다. 버금은 전화나 이메일일 것 같아요. 자주 들여다보지는 않지만 인스타그램도 있을 테고요. 어떤 방식으로든 편히 연락 주세요. 운명론자는 아니지만, 만나게 될 사람은 결국 어떻게든 만나게 된다고 믿습니다. 어쨌든…

“어떤 대상과 연결됐다면, 또는 연결됐다고 믿는다면 새로운 이야기 시작됩니다.”

하지만 재미있게도 어떤 대상과 연결되고픈 순간은 모든 연결이 끊어진, 꿈나라로 향할 무렵인 것 같아요.

『안팎』 1호의 마지막 공식 질문입니다. 앞으로 『안팎』에서 대화를 나눌 만한 분을 추천하신다면?

지난 토요일(2023년 8월 6일) 파주타이포그라피배곳의 박찬신 선생님과 이야기하는 과정에서 가장 많이 언급된 『디자인 글쓰기』(Design Writing)를 운영하는 알렉스 발지우(Alex Balgiu). 곧 파주타이포그라피배곳에 방문한다고 하네요. 그리고 이 대화에서 소개된, 특히 하이퍼링크로 연결된 모든 분이요.

“소개는 굳이 까닭을 따질 필요 없이 반드시, 그리고 어차피 해야 하는 일입니다. 어떤 대상을 알려 다른 대상과 연결하는 일이기도 하고요. 소개가 문제적인 까닭입니다.”