크리스 하마모토와 이야기하는

그래픽 디자인으로 배우고, 가르치고, 탐구하기

들어가며

디자인과 기술의 상호 작용은 단순히 도구와 방법론의 변화를 넘어 우리가 세상을 인식하고, 세상과 소통하는 방식을 근본적으로 변화시킵니다. 자동화와 알고리즘이 일상에 스며든 오늘날, 그래픽 디자인은 기술을 매개로 어떻게 변화하고 있을까요? 나아가 그래픽 디자인 교육은 이런 변화에 어떻게 조응할 수 있을까요? 디자이너, 개발자, 교육자인 크리스 하마모토는 자신의 고유한 배경에서 비롯한 문화적 틈새를 탐구하며, 실험적인 작업과 교육을 통해 이에 대한 답을 꾸준히 모색해 왔습니다.

『안팎』 14호에서는 그래픽 디자인의 교차로를 종단하고 횡단하는 크리스 하마모토와 함께 끊임없이 질문을 던지고 그에 답하는 과정 자체가 창작일 수 있음을 이야기합니다.

크리스 하마모토

크리스 하마모토(Chris Hamamoto)는 미국 샌프란시스코 출신의 디자이너, 개발자, 교육자다. 2024년 현재 서울을 기반으로 활동하며 서울대학교에서 그래픽 디자인을 가르친다. 자동화와 알고리즘이 커뮤니케이션과 미학에 미치는 영향, 그래픽 디자인과 소프트웨어 디자인을 통해 주제에 초점을 맞춘 독립적인 작업을 추구한다. 프린티드 매터(Printed Matter), 워커 아트 센터(Walker Art Center), 홍익대학교, 럿거스 MGSA(Rutgers Mason Gross School of the Arts), 예르바 부에나 예술 센터(Yerba Buena Center for the Arts) 등에서 전시, 출판, 강연을 진행했다.

하이퍼링크

반갑습니다. 저희 대화에 어울릴 만한 배경 음악이 있을까요?

일본의 재즈 힙합 프로듀서인 누자베스(Nujabes)의 『두 번째 컬렉션』(2nd Collection)은 어떨까요? 이제 이 장르가 다시 부활할 때가 된 것 같아요.

동감합니다. 이렇게 마음을 건드리는 음악을 남긴 그가 세상을 떠난 지도 어느덧 10년이 넘었네요. 이어서 좋아하는 색 두 가지는요? 참고로 두 가지 색은 『안팎』에서 저희 대화를 안팎으로 장식할 예정입니다.

진한 녹색과 분홍색이요. 스미스(The Smiths)의 『여왕은 죽었다』(The Queen Is Dead) 재킷처럼 말이죠.

2018년 ‘아마추어 서울’(Amateur Seoul)에서 출간한 「크리스 하마모토 씨의 일일」을 즐겁게 읽은 기억이 납니다. ‘아마추어 서울’은 지도를 통해 서울 곳곳의 이야기를 기록하는 프로젝트인데, 어떻게 참여하게 됐나요?

RISD 대학원 동기이자 ‘아마추어 서울’의 편집자인 조예진 씨가 참여해 달라고 부탁했어요. 뜻밖인 동시에 영광이었죠. 저는 종로, 을지로, 동대문에 관해 이야기했어요.

평일과 주말을 가리지 않고 종묘, 세운상가, 광장시장, 을지로3가 주변에 출몰하는 쌍화탕 카트, 열쇠나 자물쇠를 판매하는 수레, 과일을 파는 트럭, 신발을 가득 쌓아두고 파는 리어카 (…) 제목에서 짐작할 수 있듯 이번 호는 박태원의 소설 『소설가 구보 씨의 일일』에서 착안해 실제 인물과 경험을 바탕으로 쓴 짧은 소설을 담고 있습니다.

제 기억에 이때 처음 ‘크리스 하마모토’라는 이름과 마주한 것 같아요. 이름만으로는 정체를 알기 어려웠죠. 한국 그래픽 디자인에 관심을 갖게 된 계기가 궁금합니다.

대학원에 조예진 씨 같은 한국인 동기가 몇 명 있었는데, 그들의 개인 책장에 프로파간다(Propaganda)에서 펴내는 계간지 『그래픽』(Graphic)을 비롯해 워크룸 프레스, 미디어버스의 단행본과 한국 디자이너들이 만든 다양한 출판물이 꽂혀 있었어요. 그 덕에 한국 그래픽 디자인에 관해 처음 알게 됐죠. 특히 김영나 씨의 『우물우물』이 기억이 나요. 그러다 보니 한국 안팎에서 활동하는 한국인 디자이너들이 만든 결과물이 미국보다 훨씬 더 혁신적이고 도전적이라는 생각이 들었어요. 대학원을 마치고 몇 년 뒤 중국에서 워크숍을 진행할 기회가 있었는데, 기회다 싶었어요. 미국으로 돌아가는 길에 잠깐 한국에 들렀죠.

-

프로파간다 편집부, 『그래픽』 23호, 프로파간다, 2012년 7월 호. -

김영나, 『우물우물』 10호, 2012.

출판물로 처음 접한 한국에 실제로 와보니 어땠나요?

길게 머물지는 못했지만, 이때 한국의 시각 문화와 담론을 접했고, 무엇보다 캘리포니아에서는 찾아보기 어려운 전 세계의 출판물을 접할 수 있다는 사실에 매료됐어요. 미국에 돌아간 뒤에도 자연스럽게 한국 그래픽 디자인을 계속 주목하게 됐죠.

2022년 CCA(California College of the Arts)에서 서울대학교로 자리를 옮겼습니다. 아무리 한국이 매력적이라 해도 쉽지 않은 결정이었을 텐데, 마음을 움직인 결정적인 요인이 있었나요?

한국, 특히 서울에는 수많은 전시, 디자인 스튜디오, 도서전 등 영감을 얻을 수 있는 곳도 많고, 그만큼 담론을 나눌 수 있는 기회가 많아요. 캘리포니아에서는 거의 모든 게 기술을 중심으로 이뤄지는 까닭에 흥미로운 디자인 활동과 토론은 대개 비공개로 이뤄집니다. 거리에서 디스코드(Discord)나 레딧(Reddit) 사무실의 간판과 마주하는 건 즐거운 경험이지만, 실제로 그곳에 접근하는 건 또 다른 일입니다. 애플(Apple)같이 비밀스러운 회사는 말할 것도 없고요. 저는 캘리포니아를 사랑하지만, 거기서 일어나는 혁신적이고 의미 있는 디자인 활동은 주로 애플, 테슬라(Tesla), 구글(Google) 등이 이끄는 기술 산업과 분리될 수 없다고 생각합니다. 이보다 훨씬 공개적이라는 점에서 제게는 한국 그래픽 디자인계가 훨씬 매력적이에요.

무엇보다 아시아계 혼혈인으로서 아시아에서 그 일원이 되는 경험을 해보고 싶었어요. 물론 어느 정도는 환상이 있었고, 돌이켜 보면 현실에서는 제대로 적응하지 못하기도 했지만, 새로운 시각을 제공한다는 점에서 감사하게 생각해요. 현재로서는 미국이나 유럽의 디자인보다 아시아의 디자인에 관심이 많습니다. 비서구적 관점의 디자인 담론이 어떻게 등장하고 글로벌화될 수 있는지 궁금해요.

이제 한국은 당신에게 제2의 고향이 될 예정입니다. 조금 더 시야를 좁혀볼까요? 당신에게 서울은 어떤 곳인가요?

제게 서울은 새로운 문화의 물결을 상징합니다. 그래픽 디자인 안에서는 급진적인 형태를 비롯해 수많은 출판과 담론이 어우러집니다. 그래픽 디자인 밖에서도 다르지 않은 것 같아요. 전자, 자동차, 영화, 음악은 물론이고, 학문 분야에서도 에너지가 넘치죠. 그런데 어떤 면에서 서울은 너무 바쁜 것 같아요. 저 또한 ‘빨리 빨리’ 문화에 익숙해지고 있지만, 모든 일이 너무 빨리 진행되고, 모든 일에 대해 전반적으로 기대치가 너무 높은 것 같기도 하고요.

확실히 ‘빨리 빨리’ 문화는 외국인들에게 얼핏 역동적으로 보이는 것 같아요.

한국을 더 이해하기 위해 책을 읽거나 친구들과 이야기를 나누거나 강연을 들을 때 한국이 매우 진보적이고 선진적인 동시에 인종, 성별, 성 등에 관해서는 다소 보수적이라는 생각이 들 때가 있어요. 제게는 이 두 면 모두 흥미롭습니다. 오늘날 한국의 그래픽 디자인이 매력적인 이유는 이 두 면이 만드는 긴장감 때문이라고 생각해요.

서울에서 특히 자주 들르는 동네가 있나요?

학교 관사에 사는 만큼 학교를 벗어나기는 쉽지 않지만, 을지로에 자주 들르는 편이에요. 아직은 관광객의 시선에 머물러 있어요. 소박한 느낌과 함께 공산품과 소비재, 그래픽이 어우러진 분위기가 마음에 들어요. 을지로에 더 의미 있게 접근할 때까지 우선 길거리 음식을 먹고, 사진을 찍으며 관광하는 데 집중해 보려 합니다. 이참에 『안팎』을 통해 가볼 만한 곳도 추천받고 싶어요. 한편, 한국에서 사는 건 동음이의어로 말하는 것 같아요. 모양이나 소리, 냄새는 익숙한데, 의미나 기능이 제가 예상한 것과 전혀 다르거든요.

매끈한 결과물을 만들어내는 디자이너로서 학교에서 학생들을 가르치다 보면 학생들마저 디자인하고픈 욕망에 사로잡히기 쉽습니다. 그런 욕망을 어떻게 제어하는 편인가요?

오히려 반대입니다. 저는 제가 학생들에게 얼마나 설득력이 있는지 이따금 의문이 들 때가 있어요. 저는 선생이기는 하지만 어떤 면에서는 학생들보다 훨씬 부족한 점도 있죠. 그런 만큼 최선을 다해 제 생각을 나누면서 학생들을 ‘있는 그대로’ 대하려 노력하는 편입니다. 이때 목표는 학생들의 독특한 관점을 발견하고 발전시키는 거고요. 이런 태도를 취한 뒤로는 선생과 학생의 관계가 아니라 서로가 서로를 돕는 동료라는 느낌이 더 강해졌어요.

학생들이 당신 수업을 통해 궁극적으로 무엇을 얻기를 바라나요?

그래픽 디자인을 수행하기 위해서는 기술에 관한 많은 지식과 이론이 필요하죠. 하지만 앞서 이야기한 피그마처럼 디자인 도구가 점점 직관적으로 탈바꿈하는 오늘날 그래픽 디자인이야말로 가장 탈기술적인 분야가 아닐까 합니다. 이때 디자이너에게는 자신만의 세계관을 구축할 수 있는 태도와 본능이 가장 중요하다고 생각해요. 저는 자신의 태도와 본능에 효과적으로 다가갈 수 있는 기술을 알려주고 싶어요.

디자이너가 아닌 교육자로서 특별히 지향하거나 지양하는 태도가 있나요?

몇 년 전 샌프란시스코 시내 중심가인 마켓 스트리트에서 우연히 출판사를 운영하는 V. 베일(V. Vale)을 만났어요. 이때 책을 몇 권 샀는데, 그가 정리한 「삶의 목표」(Goals of Life)가 함께 들어 있었어요. 가로세로 8.5, 11인치짜리 작은 인쇄물이죠. 이 인쇄물은 예술가, 작가, 연기자, 디자이너에게 파트너십, 열린 마음, 규율을 통한 협력적 자율성을 제안하는데, 이제껏 제가 여러 결정을 내릴 때 나침반 같은 역할을 해왔습니다. 『안팎』에 이 인쇄물 이미지를 첨부하고 싶지만, 그는 사람들에게 온라인상에 공개하지 말라고 부탁했어요. 물론 웹상에서 어렵지 않게 찾을 수 있지만요.

그럼 내용만이라도 알려주실 수 있나요?

특히 ‘자주 출판’에 관한 내용이 기억납니다. “2. 반권위주의자가 되라.” “6. 사람들의 재능을 끌어내기 위해 노력하라.” 학생들을 계몽하는 게 선생의 역할일 수 있지만, 선생의 관점이나 신념이 지나치게 단단하다면 학생들의 성장과 진정한 이해에 방해가 된다고 생각합니다. 끊임없는 관점의 변화를 있는 그대로 받아들이기 쉽지 않으니까요. 그래서 그런지 저는 교훈이나 계몽을 경계하는 편이에요.

영광스럽게도 불과 몇 년 사이 저는 선생, 동료, 그리고 학생으로서 당신의 수업을 직간접적으로 경험했어요. 수업마다 태도와 접근 방식이 다양한 점이 재미있었어요. 특별히 기억에 남는 수업이 있나요?

‘비생산적 제품’(Unproductive Products)이라는 수업이 있어요. 학생들은 한 학기 동안 ‘제품 디자인’이라는 현대적 개념에 대응해 애플리케이션이나 서비스로서 자신만의 ‘비생산적 제품’을 만듭니다. 제가 제품 디자이너로서 일한 경험을 포함해 여러 곳에서 영감을 받았지만, 가장 직접적인 건 제니 오델(Jenny Odell)의 책 『아무것도 하지 않는 법』(How to Do Nothing)과 브루노 무나리(Bruno Munari)의 ‘쓸모없는 기계’(Useless Machines)였죠. 무나리는 ‘쓸모없는 기계’에 관해 이렇게 말했습니다.

이 기계는 다른 기계와 달리 물질적 소비를 위한 상품을 생산하지 않고, 노동을 제거하지도 않으며, 자본을 증가시키지도 않는다. 하지만 어떤 사람들은 오히려 이 기계가 정신적인 종류의 상품(이미지, 미적 감각, 취향의 함양, 운동 정보 등)을 생산하기 때문에 매우 유용하다고 주장했다.

무나리를 통해 데이비드 라인퍼트(David Reinfurt) 같은 디자이너가 다시 주목받는 상황에서 이런 관점이 특별히 새롭다고 생각하지는 않지만, 자본에 포획돼 돈을 버는 것 외에는 별다른 목표가 없는 제품 디자인 분야에서는 이런 관점을 견지하는 게 괜찮은 틈새시장일 수 있습니다. 저는 디자이너로서 우리가 지닌 기술과 통찰력을 다른 목적으로 사용할 수 있다고 생각합니다.

일본의 ‘진도구’(珍道具)도 생각이 나네요. 제니 오델의 『아무것도 하지 않는 법』은 저도 좋아하는 책입니다. 그렇게 보면 아무것도 하지 않는 것 자체로 많은 것을 할 수 있다고 생각합니다. 최근 한국어판이 출간됐더군요. 한편, 학창 시절을 돌아보면 저를 가르친 선생님들이 과거에는 어떤 학생이었고, 누구에게 영향을 받았는지 궁금할 때가 있어요. 교육자나 디자이너로서 롤모델이 있나요?

정말 많지만, 존 수에다(Jon Sueda), 레이첼 버거(Rachel Berger), 스티븐 콜스(Stephen Coles)를 꼽고 싶어요. 존은 제가 학생이었을 때 RISD에서 워크숍을 진행하면서 처음 만났는데, 교육에 관한 관점을 발전시키는 데 직접적인 영향을 받았죠. 언어 장벽, 희소성, 여러 배타성 때문에 고민했던 시절이었는데, 존과 만나자마자 특별한 유대감을 느꼈어요. 그를 통해 제가 하고픈 일을 선명하게 규정할 수 있었죠. 제가 캘리포니아에서 서울로 이사한 것도 어쩌면 그의 영향 덕일지 몰라요.

레이첼 버거와 스티븐 콜스는요? 레이첼 버거는 CCA에서 그래픽 디자인 프로그램을 이끌죠.

레이첼 버거에게는 그래픽 디자인 교육에 관한 폭넓은 시각을 배웠어요. 한편, 스티븐 콜스는 제 첫 번째 상사였는데, 그에게는 타이포그래피와 웹에 관한 실용적인 지식뿐 아니라 디자인을 향한 이상과 좋은 동료가 되는 법을 배웠죠.

2016년부터 2018년까지 약 3년 동안 피그마(Figma)에서 제품 디자이너로 일하기도 했죠. 요즘 제가 거의 매일 마주하는 피그마의 로고 또한 당신 작품으로 알고 있어요.

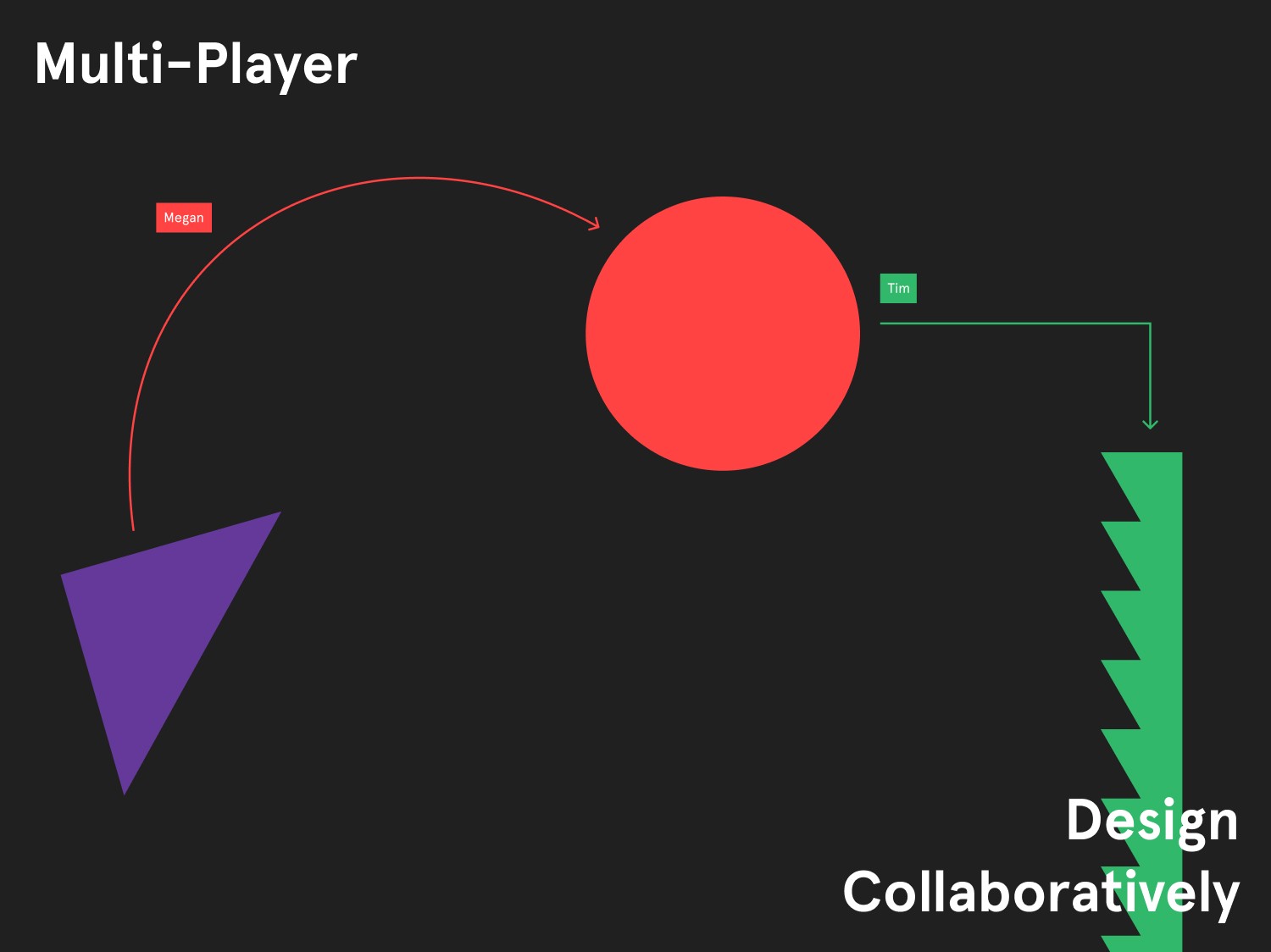

친절하고 활기찬 사람들과 함께 일하며 디자인 프로토타입 도구를 만드는 건 디자이너로서 정말 놀라운 기회였죠. 공동 창업자들은 사려 깊었고, 어떤 면에서는 정말 천재적이었고요. 특히 제게 많은 걸 가르쳐준 요한 프라그(Johan Prag)에게 늘 고마움을 느낍니다.

피그마에서의 경험이 당신에게 어떤 영향을 미쳤나요?

조금 부끄럽지만 피그마에서 일한 덕에 자신감이 생긴 것 같아요. 투명한 협업 정신이 최고조에 달한 시기였고, 제 생각을 비판 없이 나누는 환경 덕에 ‘실패’하는 게 훨씬 편안하게 느껴져요.

당신은 미국과 한국의 그래픽 디자인을 두루 경험했습니다. 당신이 필터링한 한국 그래픽 디자인의 특징이 궁금해요.

한국 그래픽 디자인은 매우 세련된 동시에 학문적이나 상업적인 면에서 트렌드를 이끈다고 생각해요. 얼마 전 서울을 방문한 친구가 특히 K 팝을 중심으로 이뤄지는 한국의 주류 디자인이 미국에서는 사변적으로 간주될 수도 있겠다고 말하더군요. 예전에는 이런 생각을 해본 적이 별로 없었는데, 어느 정도는 공감이 갔어요. 특히 상업 분야에서 한국의 디자인은 미국보다 훨씬 도전적이고 실험적인 것 같아요. 동시에 디자인을 ‘관점’보다 ‘상품’으로 여기는 경향도 있는 것 같고요. 물론 한국만의 현상은 아니지겠지만, 미국과 견주면 거의 모든 게 ‘디자인된’ 것처럼 느껴져요.

주제 넘은 말일 수 있지만, 한국에서 만난 많은 디자이너가 1980년대까지는 한국에 이렇다 할 디자인 문화가 없었다고 이야기합니다. 한국의 문화를 해체하려 한 일제의 식민 지배와 불안정한 전쟁 상황 탓에요. 언젠가 한 친구가 제게 이런 말을 한 적이 있어요. “아무것도 없는 상태에서 일을 시작하면 정말 빨리 진행된다.” 1980년대 이전에는 한국에 디자인 문화가 없었다는 말이 사실인지는 모르겠지만, 한국의 에너지의 근원을 생각해보게 됩니다.

앞서 언급한 존 수에다와 ‘미실현 아카이브’(Unrealized Archive, UA)라는 프로젝트를 꾸준히 진행하죠. 어느덧 10주년을 맞이하는데, UA에 관해 소개해주세요.

UA는 2014년 미국 캘리포니아에서 열린 존 수에다의 전시 『가능한 모든 미래』(All Possible Futures)에서 비롯했어요. 사변적(speculative) 디자인에 관한 이 전시에는 어떤 이유로든 실현되지 않았거나 실현할 수 없었던 디자인을 다룬 섹션이 있었는데, 그 섹션의 제목이 바로 ‘미실현 아카이브’였죠. 대학원을 졸업한 무렵 이 전시회 디자인에 참여하면서 지금까지 다양한 형태로 존과 함께했습니다.

-

『가능한 모든 미래』 -

『가능한 모든 미래』

전시에 가보지는 못했지만, 전시 웹사이트의 보라색이 여전히 기억에 남아요. 그런데 ‘실현’(realized)이 아니라 ‘미실현’(unrealized)인 까닭이 궁금합니다.

UA를 시작할 때만 해도 그래픽 디자인에서는 (전통적인 의미에서) ‘진짜’가 아닌 결과물을 고려하지 않았습니다. 예컨대 클라이언트에게 선택받지 못한 로고나 여러 이유로 인쇄되지 못한 출판물도 분명히 가치가 있는데, 그에 관해 이야기를 나눌 기회가 없었다는 뜻이죠. 건축 같은 분야에서는 건축 비용이 높기 때문에 순전히 사변적 목적의 작품을 중심으로 담론이 만들어지곤 합니다. 그래픽 디자인에도 이런 태도를 적용하면 어떨지 궁금했어요.

-

『가능한 모든 미래 2』, IoU. -

『가능한 모든 미래 2』, IoU.

-

『가능한 모든 미래 4: 잃어버린 올림픽』, IF/THEN. -

『가능한 모든 미래 4: 잃어버린 올림픽』, IF/THEN.

UA7에 참여하면서 정말 즐거웠던 기억이 납니다. 그렇게 ‘미실현’을 추구하는 UA는 앞으로 어떻게 실현될 수 있을까요?

처음 세운 목표처럼 존과 매년 새로운 버전을 발표하려 합니다. 그리고 UA가 10주년을 맞은 만큼 다음 단계는 어떤 식으로든 이 이정표와 관련이 있을 것 같아요. 그래픽 디자인에서 잘 알려지지 않은 목소리와 소통하고, 더 다양한 종류의 프로젝트를 다룰까 합니다. 존과 저뿐 아니라 UA에 관심 있는 디자이너들의 관점을 확장할 수 있는 기회가 되면 좋겠어요.

이제는 ‘크리스 하마모토’에 관해 이야기해볼까요. 당신은 일본인 어머니와 영국인 아버지 사이에서 태어났죠.

어린 시절 제 주변에는 저 같은 와시안(Wasian, 백인과 동양인의 혼혈)이 없었어요. 저는 일본인이나 영국인 가운데 어느 범주에도 속하지 못했죠. 학교를 졸업한 뒤에야 사회에서 여러 와시안을 만났는데, 처음에는 조금 당황스러웠어요. 와시안으로서 저와 그들의 경험이 겹치지 않는다는 사실을 깨달았거든요. 배경이 같다고 해서 무조건 동질감을 느끼는 건 아니었어요. 좋은 것도 아니고, 나쁜 것도 아니죠. 중요한 건 문화와 사회 속에서 저 자신을 어떻게 규정하는 게 좋을지 의문을 품게 됐다는 점입니다.

그런 배경이 자연스럽게 태도나 작업으로 드러날 것 같아요. 존과 함께 만든 「국기 생성기」처럼요. 그리고 당신 작업에서 드러나는 지역성 또는 국제성의 근원을 찾은 것 같아요.

맞아요. 「국기 생성기」는 국기의 그래픽을 다양한 형태로 분석하고 재조합하는 작업이죠. 콜파 프레스(Colpa Press)에서 펴낼 출판물을 위해 존이 처음 제안했는데, 이제껏 저희가 머문 나라를 바탕으로 국기를 만들었죠. 존은 일본계 하와이 출신으로, 네덜란드에서 일한 경험이 있어요. 이런 배경은 어떤 면에서 저희를 결속시킵니다. 말 그대로 영감의 원천이 되기도 하고요. 그 뒤 가상의 국가명을 생성하는 「국가명 생성기」를 만들었고, 1년에 한 번 정도는 계속 뭔가 시도해보려 해요.

나아가 커뮤니케이션의 구조에 관해서도 깊이 생각하게 된 계기가 된 것 같아요. 얼마 전 한국타이포그라피학회와 진행한 인터뷰에서 어린 시절 비디오 테이프를 빌리다 토렌트(Torrent)를 접하게 되면서 인터넷 기술에 관심을 갖게 된 계기에 관해 이야기했죠. 참고로 제가 유년 시절 제가 비디오 테이프를 빌리던 곳은 지금 이렇게 바뀌었더군요.

자연스럽게 커뮤니케이션 기술의 메커니즘과 이를 대체할 수 있는 기능에 관심을 두게 됐고, 그렇게 깃허브(Github) 같은 온라인 수정 시스템, 프린터 기술을 통한 감시 메커니즘, 도구에 내재된 편견에 초점을 맞춘 작업으로 구체화됐죠.

-

-

-

-

『두 번째 생각』(Second Thoughts). 사용자가 마우스를 스크롤하거나 특정 키를 누르면 웹사이트는 콘텐츠가 편집된 과정을 순환한다.

이와 관련해 최근에 진행하는 작업은 없나요?

페데리코 페레즈 빌로로(Federico Pérez Villoro), 그렉 먼로(Gregory Nathan Jinsoo Monroe), 타이거 딩선(Tiger Dingsun)과 함께 진행하는 ‘보이지 않는 정원’(Unseen Garden) 시리즈가 있어요. 이 작업에서 저희는 텍스트와 이미지 사이의 균열, 머신 비전 모델의 핵심에 인간이 있고, 이런 논리가 세상을 인식하는 방식에 어떻게 스며드는지 주목했습니다. 특히 『보이지 않는 정원』(Unseen Garden) 웹사이트은 구식 인공지능 모델을 사용해 식물과 벌레를 분석하며 머신 비전에 대한 집단적 접근 방식의 한계를 살핀 결과물이죠.

-

『보이지 않는 정원』 웹사이트 -

『보이지 않는 정원』 웹사이트

거의 마지막 질문입니다. 스니커즈 마니아로 알고 있는데, 스니커즈처럼 디자인이나 교육 외에 다른 관심사가 있나요?

자전거를 좋아해요. 지금은 서울의 날씨에 적응하는 중이라 많이 타지는 못했지만요. 얼마 전에 새 자전거를 샀는데, 한국을 일주하면서 캠핑을 하는 게 작은 소망입니다. 영화나 비디오 게임에 관한 글을 읽는 것도 좋아해요. 왜 직접 참여하는 것보다 읽는 게 더 좋은지 설명하기는 조금 어렵지만요.

앞으로의 계획이 있다면?

4월 말에 인천의 영상 전문 소규모 갤러리인 shhh에서 열릴 전시를 준비하고 있습니다. 시카고 뉴 바우하우스에서 라슬로 모호이너지(Laszlo Moholy-Nagy)의 학생들이 미군의 위장 기술을 다룬 『전시 B』(Exhibit B)의 연장선으로, 그래픽 디자인에서 보정의 역사를 되돌아보는 전시입니다. 저는 이 전시를 위해 새 작품을 계속 만들고 있어요. 몇 가지 강연과 함께 폐막 행사도 마련할 예정이니 꼭 들러주시면 좋겠습니다.

“배경이 같다고 해서 무조건 동질감을 느끼는 건 아니었어요. 좋은 것도 아니고, 나쁜 것도 아니죠. 중요한 건 문화와 사회 속에서 저 자신을 어떻게 규정하는 게 좋을지 의문을 품게 됐다는 점입니다.”